「赤ちゃんが欲しい」と願う一方で、「もしかして不妊症かも…」と、先の見えない不安を抱えていませんか?そこで選択肢としてあがるのが不妊治療です。

しかし「不妊治療ではそもそも何をするのか」「どのような種類があるのか」などを理解できていない方もいます。

この記事では、不妊治療の具体的な種類や流れ、2022年から保険適用が拡大された費用面まで、多くの方が抱える疑問を一つひとつ丁寧に解説します。不妊治療に対する正しい知識を身につけるためにも、ぜひ最後まで参考にしてください。

そもそも不妊とは?

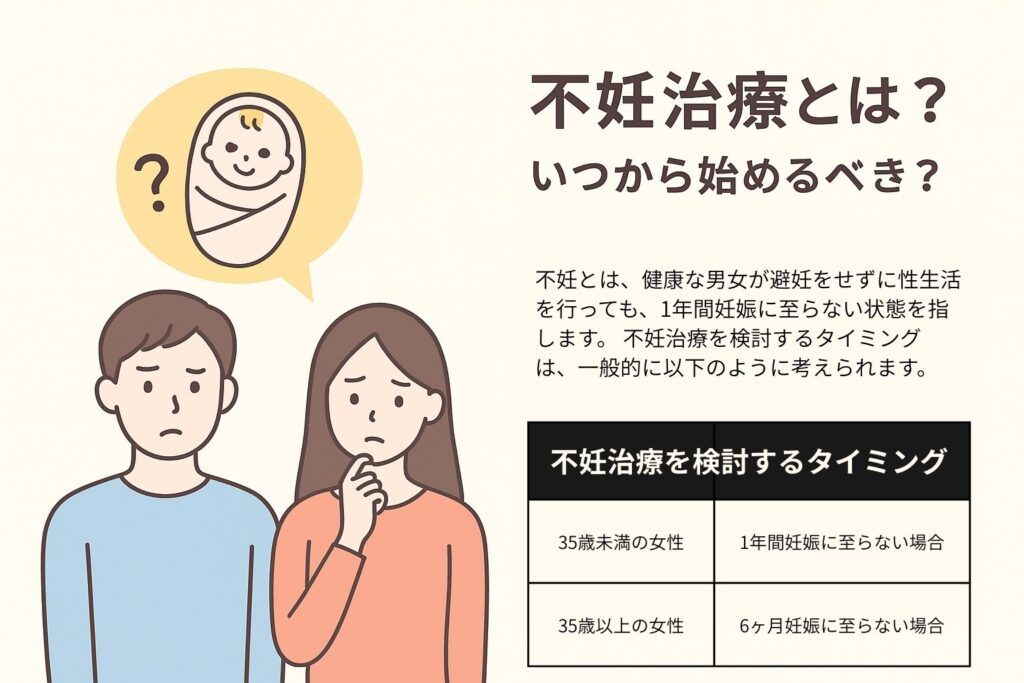

「不妊」とは、妊娠を希望する健康なカップルが避妊をせず性交渉をしても、一定期間(日本産婦人科学会では一般的に1年と定義)妊娠に至らない状態を差します。日本において不妊の検査や治療を受けたことのある割合は22.7%と、実に4.4組に1組のカップルが不妊症に悩んでいます。(※1)

また35歳以上の場合には、妊娠しない期間が6ヶ月を超えた時点で不妊症と見なされ、検査・治療の対象となります。(※2)

不妊治療の目的は、妊娠を妨げている可能性のある原因を探り、お二人にとって最適な方法で妊娠をサポートすることです。晩婚化やライフスタイルの多様化が進む現代では、年齢を重ねることが不妊の一因となるケースも少なくありません。

ここでは不妊症の主な原因や検査、検査でもわからないことについて解説します。

主な原因

不妊の原因は、決して一つではありません。女性側に要因がある場合、男性側にある場合、その両方に要因がある場合、そして検査をしても明確な原因が見つからない場合もあります。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

女性側の主な原因

女性側の主な原因には、以下のようなものがあります。

| 原因 | 状態 | 具体的な疾患 | 割合 |

|---|---|---|---|

| 排卵の問題 (排卵障害) |

ホルモンバランスの乱れにより、卵子がうまく育たなかったり、排卵が起こらなかったりする状態 |

|

25〜45% |

| 卵管の問題 (卵管因子) |

卵子と精子が出会うための道である卵管が詰まったり、通りにくくなったりしている状態 |

|

30〜40% |

| 子宮の問題 (子宮因子) |

受精卵が着床するベッド(子宮内膜)を物理的に妨げるものがある状態 |

|

10〜15% |

| その他 | 子宮の入り口(頸管)から精子が入りにくい頸管因子や、精子を異物と認識してしまう免疫因子が影響 | ー | ー |

【状態】

ホルモンバランスの乱れにより、卵子がうまく育たなかったり、排卵が起こらなかったりする状態

【具体的な疾患】

- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)など

【状態】

卵子と精子が出会うための道である卵管が詰まった、通りにくくなったりしている状態

【具体的な疾患】

- 淋病・クラミジア感染症・子宮内膜症など

【状態】

受精卵が着床するベッド(子宮内膜)を物理的に妨げるものがある状態

【具体的な疾患】

- 子宮筋腫・子宮内膜ポリープ・先天性子宮奇形・アッシャーマン症候群(なんらかの原因で、子宮内腔が癒着する状態)

【状態】

子宮の入り口(頸管)から精子が入りにくい頸管因子や、精子を異物と認識してしまう免疫因子が影響

男性の主な原因

不妊の原因は女性だけでなく、男性側にあるケースも少なくありません。その場合、以下のような原因が考えられます。

| 原因 | 状態 | 割合 |

|---|---|---|

| 精子をつくる問題 (造精機能障害) |

精子の数が少ない、運動している精子の割合が低い、精子の形が良くないなどの状態 | 75〜85% |

| 精子の通り道の問題 (精路通過障害) |

精子を運ぶ管が詰まっている状態 | 5〜10% |

| 性交時の問題 (男性性機能障害) |

勃起障害(ED)や射精障害など | 10〜15% |

【状態】

精子の数が少ない、運動している精子の割合が低い、精子の形が良くないなどの状態

【状態】

精子を運ぶ管が詰まっている状態

【状態】

勃起障害(ED)や射精障害など

主な検査

不妊症を疑ったときに行われる検査について、女性と男性に分けて解説します。

女性が行う検査

妊娠に至るまでの女性の体内の仕組みは複雑です。そのため、原因を探るためには、いくつかの検査を段階的に行い、妊娠のプロセスを一つずつ確認していきます。

| 検査名 | 何を調べるか | 検査方法の概要 |

|---|---|---|

| 超音波検査 | 卵巣で卵子が育っているか(卵胞発育)、子宮内膜の厚さ、子宮筋腫や卵巣嚢腫の有無などを調べます。 | 膣から細い器具を挿入し、子宮や卵巣の状態をモニターで鮮明に観察します。 |

| ホルモン検査 | 卵巣に残っている小さな卵子の数の目安(AMH検査)、排卵が適切に行われているか、甲状腺機能など、妊娠に関わるホルモンの値を調べます。 | 月経周期の決まった時期に採血をして検査します。なお、AMHは小さな卵子の「数」の目安であり「質」を示すものではありません。 |

| 子宮卵管造影検査 | 卵管が詰まっていないか、子宮の形に異常がないかを確認します。妊娠の成立に不可欠な「卵管の通り」を調べる重要な検査です。 | 子宮の入り口から造影剤を注入し、レントゲンで撮影します。痛みを伴うこともありますが、検査後に妊娠しやすくなる効果も期待できます。同時に子宮奇形がないかを調べることができます。 |

| 子宮鏡検査 | 子宮の内側を直接観察し、ポリープや筋腫、癒着や炎症など、受精卵の着床を妨げる異常がないかを調べます。 | 膣から子宮へ細いカメラを挿入し、子宮内の様子をモニターで確認します。 |

【何を調べるか】

卵巣で卵子が育っているか(卵胞発育)、子宮内膜の厚さ、子宮筋腫や卵巣嚢腫の有無などを調べます。

【検査方法の概要】

膣から細い器具を挿入し、子宮や卵巣の状態をモニターで鮮明に観察します。

【何を調べるか】

卵巣に残っている小さな卵子の数の目安(AMH検査)、排卵が適切に行われているか、甲状腺機能など、妊娠に関わるホルモンの値を調べます。

【検査方法の概要】

月経周期の決まった時期に採血をして検査します。なお、AMHは小さな卵子の「数」の目安であり「質」を示すものではありません。

【何を調べるか】

卵管が詰まっていないか、子宮の形に異常がないかを確認します。妊娠の成立に不可欠な「卵管の通り」を調べる重要な検査です。

【検査方法の概要】

子宮の入り口から造影剤を注入し、レントゲンで撮影します。痛みを伴うこともありますが、検査後に妊娠しやすくなる効果も期待できます。同時に子宮奇形がないかを調べることができます。

【何を調べるか】

子宮の内側を直接観察し、ポリープや筋腫、癒着や炎症など、受精卵の着床を妨げる異常がないかを調べます。

【検査方法の概要】

膣から子宮へ細いカメラを挿入し、子宮内の様子をモニターで確認します。

これらの検査以外にも、必要に応じて子宮内膜の状態を詳しく調べる検査などを追加することがあります。

男性が行う検査

先述したように不妊原因の約半数に男性が関わっているため、カップルで検査を受けることが重要です。(※3)パートナーと一緒に取り組むことで、原因の早期発見と最適な治療法の選択につながります。男性の検査は、女性に比べて身体的な負担が少ないものがほとんどであるため、不妊治療の早期に男性の検査も行われます。

すぐにできるのが問診で、過去の病気(おたふくかぜなど)や手術歴、現在の生活習慣についてお話を聞きます。

必要に応じて、精液検査も実施されます。ご自宅またはクリニックで採取した精液を、顕微鏡で詳しく調べます。精子の状態は体調によって変動するため、複数回検査を行うこともあります。

WHOの精液検査基準では、各項目に関して以下のように定められています。(※4)

- ● 精液量:1.4ml以上

- ● 精子濃度:1600万/ml以上

- ● 総運動率:42%以上

- ● 正常形態率:4%以上

その他、精液検査の結果が基準値を大幅に下回る場合などには、ホルモンバランスを調べるための血液検査や、精巣の状態を確認するための超音波(エコー)検査などを追加で行うことがあります。

検査でもわからないことがある

ご夫婦で一通りの基本的な検査を受けても、10〜25%のカップルでは、はっきりとした原因が見つかりません。これを「原因不明不妊」と呼びます。

これは「何も問題がない」という意味ではありません。現在の医療技術で調べられる範囲では、明らかな原因が見つからない状態を指します。目には見えないレベルで、以下のような問題が起きている可能性が考えられます。

- ● 卵子が卵管にうまく取り込まれない(ピックアップ障害)

- ● 卵子や精子の質の問題

- ● 受精がうまく行われない(受精障害)

- ● 子宮内膜が受精卵を受け入れられない(着床障害)

原因がはっきりしないと、「どうして妊娠しないのだろう」と、さらに不安が募るかもしれません。しかし、原因がわからないからといって、治療ができないわけではありません。

原因が特定できなくても、適切な治療を進めることで妊娠に至る方は数多くいらっしゃいます。

不妊治療の種類

不妊治療は、赤ちゃんを望むお二人が、その願いを叶えるためのお手伝いをする医療です。お二人の体の状態や年齢、これまでの経緯、そして何より大切なお気持ちを考慮して、さまざまな選択肢があります。

ここでは代表的な不妊治療の種類について詳しく見ていきましょう。

- ● タイミング法

- ● 排卵誘発法

- ● 人工授精

- ● 体外受精(IVF)

- ● 顕微授精(ICSI)

- ● 新鮮胚移植

- ● 凍結融解胚移植

タイミング法

タイミング法は、最も自然な妊娠に近い形で進められる、不妊治療の基本的な方法です。お薬を使わずに行うため、お体への負担が少ないのが大きな特徴です。

超音波検査で卵胞の大きさを測り(18〜20mmで排卵間近)、尿や血液のホルモン値と合わせて判断します。医師が最も妊娠しやすい日を予測し、性交渉の具体的な日付を提示します。

主に、不妊検査で異常がなく、排卵周期が安定し、パートナーの精液検査にも問題がない方に適しています。

この方法は自然妊娠とほとんど変わらないため、精神的なプレッシャーを感じにくいという利点があります。一方で、排卵日を意識しすぎることが、かえってご夫婦のストレスになることも少なくありません。

費用は保険適用で、1周期あたり数千円から1万円程度が目安です。まずはリラックスして、お二人で取り組むことが何よりも大切です。

排卵誘発法

排卵誘発法は、排卵が不規則であったり、止まっていたりする「排卵障害」が不妊の原因である場合に用いられる治療法です。また、タイミング法や人工授精の効果を高める目的で、これらの治療と組み合わせて行うことも多くあります。

使用するお薬には、主に飲み薬と注射薬の2種類があります。

| 薬剤の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 内服薬 | クロミフェン(クロミッド®)やレトロゾール(フェマーラ®)など。脳に働きかけて卵胞を育てるホルモン(FSH)の分泌を促します。 |

| 注射薬 | hMG製剤やFSH製剤など。卵巣に直接働きかけ、より強力に卵胞の発育を促します。体外受精で多くの卵子を育てる際にも使用します。 |

脳に働きかけて、卵子を育てるホルモンを出すよう指令を出します。

卵巣へ直接アプローチします。内服薬で効果が不十分な場合や、体外受精時に使用されます。

排卵誘発剤は効果的ですが、副作用の可能性があります。

主なものに卵巣過剰刺激症候群(OHSS)があり、お腹の張りや痛み、吐き気などが出ることがあります。重症化すると腹水や血栓症を伴うため、入院による治療が必要です。治療中は超音波検査などで卵巣の状態を慎重に管理します。

また、多胎妊娠の可能性も高まり、双子・三つ子などでは早産や妊娠高血圧症候群のリスクが増す点にも注意しなければなりません。

人工授精

人工授精(AIH)は、タイミング法を複数回行っても妊娠に至らない場合や、男性側に軽度の問題がある場合に検討される治療法です。

【具体的な手順】

- 1. 排卵日の予測と精液の採取と処理

- 2. 子宮内への注入

この治療は、精子が卵管まで到達するのを助け、卵子と出会う確率を高めることを目的としています。身体的負担が比較的少なく、自然妊娠に近いかたちで受精するのが特徴です。

体外受精(IVF)

体外受精(IVF)は、卵子と精子を体の外(InVitro)で受精させてから子宮に戻す治療法です。高度生殖補助医療(ART)の一つであり、より積極的な不妊治療といえます。

【体外受精が選択される主なケース】

- ● 卵管が詰まっていたり、癒着があったりする方(卵管性不妊)

- ● 人工授精を複数回繰り返しても、妊娠に至らない方

- ● 重い子宮内膜症がある方

- ● パートナーに中等度の男性不妊がある方

- ● 検査では原因が特定できない「原因不明不妊」の方

【治療の基本的な流れ】

-

1.

卵巣刺激:注射などの排卵誘発剤を使い、一度の採卵で複数の卵子を育てます。

-

2.

採卵:卵子が十分に育ったら、腟から細い針を刺して卵胞液ごと卵子を吸引します。

-

3.

媒精:採取した卵子と、処理して選別した精子を同じ培養皿に入れて、精子自身の力で卵子に侵入し、受精するのを待ちます。

-

4.

胚培養:受精した卵(胚)を、専用の培養器の中で数日間、育てます。

-

5.

胚移植:良好に育った胚を、細いカテーテルを使って子宮内に戻します。

自然妊娠が難しい場合に検討される方法ですが、採卵時に麻酔を使う他、排卵誘発剤による副作用などの注意もあります。

保険が適用されますが、治療を開始する際の女性の年齢や、保険で治療できる回数に制限がある点にも注意が必要です。自費診療では費用は1周期あたり20万円〜40万円程度が目安となり、治療内容によって変動します。

顕微授精(ICSI)

顕微授精(ICSI)は体外受精の一つの方法で、特に男性不妊が原因の場合に有効な治療法です。正式には「卵細胞質内精子注入法」と呼ばれます。

体外受精(IVF)と顕微授精(ICSI)は、どちらも卵子と精子を体外で受精させる方法ですが、受精のさせ方が異なります。

体外受精では、卵子に精子をふりかけ、精子が自力で卵子に入るのを待ちます。

一方、顕微授精では、胚培養士が顕微鏡で精子を選び、極細の針で卵子に直接注入します。精子の動きや数に問題がある場合でも受精が可能になる方法です。

顕微授精は、主に以下のようなケースで選択される不妊治療です。

- ● 精子の数が極端に少ない、または運動率が低い重度男性不妊の方

- ● 射出された精液中に精子がいない「無精子症」の方で、精巣から直接精子が採取できた場合

- ● これまでの体外受精で受精が成立しなかった、または受精率が低かった受精障害の方

採卵や胚移植など大まかな流れは体外受精と同じです。しかし、受精のプロセスで高度な技術と設備が必要となります。そのため、費用は体外受精よりも高くなる傾向があり、保険適用の場合でも1周期あたり30万円程度が目安です。

新鮮胚移植

新鮮胚移植とは、体外受精や顕微授精で得られた受精卵(胚)を、一度も凍結することなく、採卵を行った同じ周期内に子宮へ戻す方法です。

メリットは、採卵から移植までが早く進み、胚の凍結・融解によるコストや負担を避けられることです。

一方で、排卵誘発剤の影響で子宮内膜が着床に適さない場合や、OHSSが悪化するリスクがあります。リスクが高い場合は移植を見送り、胚を凍結保存します。

最近では、後述する「凍結融解胚移植」のほうが妊娠率が高い傾向にあります。(※5)

凍結融解胚移植

凍結融解胚移植は、体外受精で得られた良好な胚を、超低温で凍結保存しておく方法です。そして、採卵周期とは別の周期に、改めて子宮内膜の状態を万全に整えてから、融解(解凍)した胚を移植します。現在、多くのクリニックで主流となっている移植方法です。

着床率を高めやすく、OHSSのリスクがある場合も比較的安全に移植できる点がメリットです。

治療時期を仕事や体調に合わせて調整でき、複数の胚を凍結しておけば2人目以降も採卵なしで治療を再開できます。

さらに、着床前遺伝子検査(PGT-A)などの先進的な検査と組み合わせることも可能です。

不妊治療の流れ

不妊治療は、お二人の体の状態や背景、お気持ちに寄り添いながら進めていきます。病院・クリニックを訪れてから治療が始まるまでの、一般的な流れをご説明します。

- 1. 初診・カウンセリング

- 2. スクリーニング検査

- 3. 治療計画の立案

- 4. 治療の開始

- 5. 治療後のフォロー

初診では、これまでの経緯や生活習慣などについて問診を行います。不妊の原因は男性側にもあるケースも少ないため、ご夫婦での受診が推薦されます。そのうえで、医師が今後の治療方針や検査内容を説明します。

次に、原因を探るため女性は超音波・ホルモン検査、男性は精液検査などの基本検査を行い、結果から現状を把握します。

検査結果や年齢、希望を踏まえ、専門家と最適な治療法を検討し治療方針を決定します。

計画に沿ってタイミング法などから開始し、数周期続けても結果が出なければ、人工授精や体外受精など次の段階へ進むのが一般的な流れです

不妊治療でよくある質問

不妊治療を考え始めると、「成功する確率は?」「費用はいくら?」「いつから始めるべき?」などのような不安や疑問が浮かぶのは当然のことです。

ここでは、多くの方が抱える質問に対して回答します。

成功率はどのくらい?

「成功率は何パーセントですか?」という質問には、一概に「〇〇%」と断定することはできません。なぜなら、治療の成功率は、お二人の年齢や不妊原因、そして選択する治療法によって大きく異なるからです。

実際、公益社団法人 日本産婦人科学会の資料では、体外受精などの生殖補助医療の成功率は治療を受けた方において30〜50%とされており、かなりの幅があります。(※6)

最も大きく影響する要因は、女性の年齢です。年齢を重ねると、卵子の数が減少するだけでなく、染色体異常を持つ卵子の割合が増えるなど、質的な変化も起こります。これが、妊娠率の低下や流産率の上昇に直結します。

費用はどのくらいかかるの?保険適用なの?

治療費用の心配は、治療を続けるうえで大きな課題となります。2022年4月から不妊治療への保険適用が拡大され、以前よりも経済的な負担は軽減されました。

【保険が使える主な治療】

- ● 基本的な治療:タイミング法、排卵誘発法、人工授精(AIH)など

- ● 高度生殖補助医療(ART):採卵、採精、体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)、胚培養、胚移植、胚凍結保存など

ただし、保険の利用には年齢と回数の制限が設けられています。

| 治療開始時の女性の年齢 | 保険適用される胚移植の回数 |

|---|---|

| 40歳未満 | お子さん1人につき6回まで |

| 40歳以上43歳未満 | お子さん1人につき3回まで |

40歳未満

6回まで

40歳〜43歳未満

3回まで

保険適用(3割負担)の場合、人工授精は1回あたり1万円〜3万円、体外受精は1周期あたり10万円〜30万円程度が自己負担額の目安です。さらに、月々の医療費が高額になった場合は「高額療養費制度」を利用でき、所得に応じた上限額を超えた分が払い戻されます。

不妊治療を受けるタイミングは?

「いつ病院に行けば良いのだろう」と、受診のタイミングに悩む方は少なくありません。医学的には、妊娠を希望する男女が1年間避妊をせずに性交渉をしても妊娠しない状態を「不妊症」とし、受診の一つの目安としています。

ただし、この1年という期間は、年齢によって考える必要があります。

- ● 35歳未満の方:1年間、自然な妊娠の兆しがなければ、一度ご相談ください。

- ● 35歳以上の方:半年程度を目安に、早めの相談をお勧めします。

- ● 40歳以上の方:妊娠を考え始めたら、できるだけ早く専門医に相談することが望ましいです。

お二人で十分に話し合い、専門家から正しい情報を得た上で納得して治療を進めることが、何よりも大切なのです。月経不順や過去の病気など、少しでも気になることがあれば、期間にかかわらずお気軽にご相談ください。

まとめ

なかなか子宝に恵まれない場合に検討される不妊治療。

不妊治療の道のりは一つではなく、お二人の体の状態やライフプラン、そして何より大切なお気持ちに寄り添った選択肢が数多く存在します。最も重要なのは、一人で抱え込まず、パートナーとよく話し合い、専門家と一緒に心から納得できる治療法を見つけていくことです。

不妊に悩んでいる方は、一度産婦人科医に相談してみてくださいね。

参考文献

- 子ども家庭庁.「不妊は特別ではない|不妊のこと DICTIONARY|みんなで知ろう、不妊症不育症のこと(こども家庭庁)」

- 一般社団法人 日本生殖医学会.「一般社団法人日本生殖医学会|一般のみなさまへ – 生殖医療Q&A(旧 不妊症Q&A):Q2.不妊症とはどういうものですか?」

- 子ども家庭庁.「男性不妊について」

- WHO.「WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, 6th ed」

- 公益社団法人 日本産婦人科学会.「2021年 体外受精・胚移植等の臨床実施成績」

- 公益社団法人 日本産婦人科学会.「2022年 体外受精・胚移植等の臨床実施成績」