「赤ちゃんを授かりたい」と行動しているが、結果が出ない。そんな悩みを抱えていませんか?実は、不妊に悩むカップルの約10〜25%は、検査をしても明確な原因が見つからないといわれています。(※1)

そんな状況で一般不妊治療として、可能な限り自然な形での妊娠をサポートする「人工授精」です。体への負担が少なく、2022年からは保険適用となり、より身近な選択肢になりました。

この記事では、人工授精のメリット・デメリットから具体的な流れ、費用、妊娠確率まで、わかりやすく解説します。人工授精を前向きに検討するヒントになれば幸いです。

人工授精とは?

人工授精は、できる限り自然な妊娠に近い形で妊娠の成立をサポートする治療法です。排卵の時期に合わせて精子を子宮内に届けることで、受精の可能性を高めます。

体外受精とは異なり、卵管内で受精し、着床までは女性の体内で自然に進むのが特徴です。人工授精を以下の観点で解説します。

- 仕組み

- 年齢・回数の条件

- 人工授精で生まれてくる子どもの数

仕組み

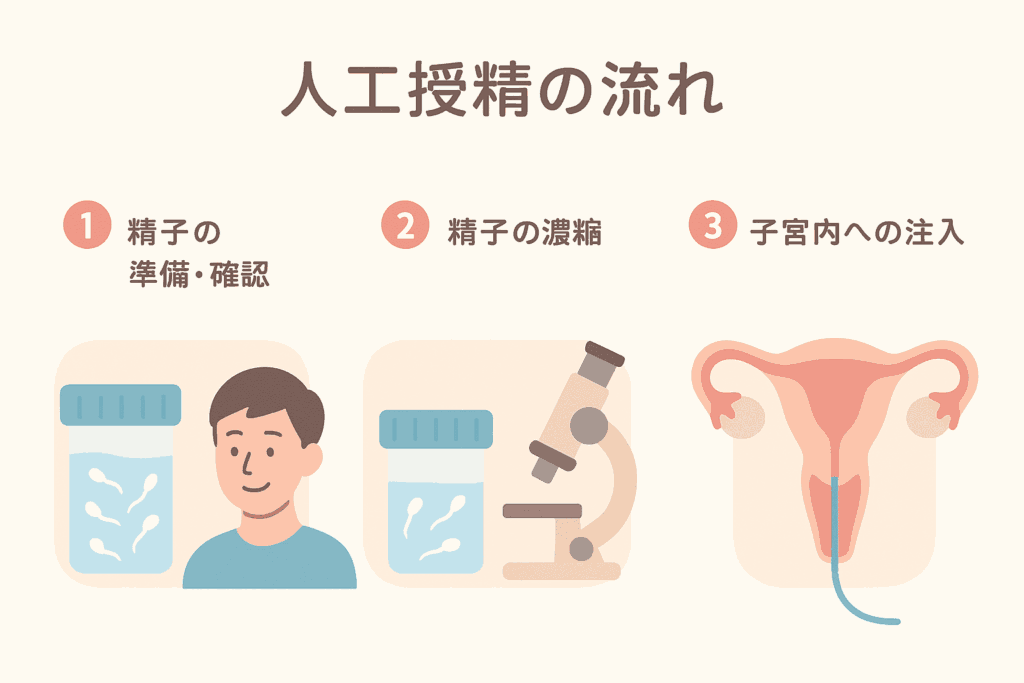

人工授精は、妊娠の可能性を高めるために 精子を最適な状態に整え、子宮内に届ける方法 です。基本の流れは以下の3ステップで進められます。

| ステップ | 内容 |

| 精子の準備・確認 | ご主人(または提供精子)の精液を採取し、感染症や精子の状態を確認します。 |

| 精子の濃縮 | 精液から活動性の高い精子を沈殿させ・濃縮します。 |

| 子宮内への注入 | 排卵のタイミングに合わせて、カテーテルを用いて精子を子宮内に注入します。 |

人工授精は、排卵のタイミングを超音波やホルモン検査で確認しながら行われるため、妊娠しやすい時期に合わせて実施されます。注入の手技は5〜10分程度で麻酔は不要、カテーテルは子宮内へ入れますが、針を刺したりはしないため、体への負担は少なく、一般的に安全性が高いといえる治療です。

人工授精の適用となる場合

どのような場合に人工授精が選択肢となるのか、以下の5つのケースを解説します。

- タイミング法にトライしても妊娠が成立しない場合

- 精子になんらかの異常がある場合

- 女性側に軽度の原因がある場合

- 性交障害がある場合

- 不妊の原因がわからない場合

タイミング法にトライしても妊娠が成立しない場合

不妊治療は、体への負担が少ない方法から段階的に進めるのが一般的です。最初のステップが、排卵日を予測して性交の機会を持つ「タイミング法」です。

超音波検査やホルモン検査で妊娠しやすい日を特定し、その日に合わせて性交を行います。しかし、タイミング法を半年〜1年ほど続けても妊娠に至らない場合は、次のステップを検討します。

精子になんらかの異常がある場合

男性側に不妊の原因がある場合も、人工授精が選択肢になります。特に、精液検査によって軽度〜中等度の異常が見つかった場合です。男性不妊として考えられる原因には、以下が挙げられます。

| 原因 | 内容 |

| 乏精子症(ぼうせいししょう) | 精液に含まれる精子の数が少ない状態 |

| 精子無力症(せいしむりょくしょう) | 元気な精子の割合が低い状態 |

| 奇形精子症(きけいせいししょう) | 形が正常な精子の数が少ない状態 |

上記の状態では、卵子まで自力でたどり着ける精子が少なくなり、妊娠が難しくなります。そこで状態の良い精子を濃縮し、子宮内に注入することで妊娠の確率を上昇させます。

女性側に軽度の原因がある場合

女性側の要因で妊娠が難しい場合にも、人工授精が有効なことがあります。当てはまるケースは以下のとおりです。

| 原因 | 内容 |

| 頸管粘液(けいかんねんえき)の問題 | ・排卵期になると子宮の入り口から精子が子宮内へ進みやすくなる粘液が分泌される ・この粘液の量が少ないと精子の前進を妨げてしまい不妊につながる |

| 抗精子抗体(こうせいしこうたい)の陽性(軽度) | ・女性の体内で精子を異物と認識し攻撃する抗体が作られることがある ・この抗体があると精子が免疫によって攻撃され妊娠しにくくなる |

性交障害がある場合

性交障害は、不妊の原因の一つになり得ます。勃起や射精が難しい場合、性交時の痛みが強い場合、あるいは精神的なストレスで性交自体が困難になる場合などの要因が考えられます。

以下のような問題があると、妊娠を目指すうえでタイミング法の継続が難しくなることも少なくありません。

| 原因 | 内容 |

| 勃起障害(ED)や射精障害 | ・男性側に勃起や射精の問題があり性交自体が難しいケース ・膣内での射精ができないケース |

| 性交痛 | 女性が性交時に強い痛みを感じ性交を持つことが困難なケース |

| 精神的な要因 | 「排卵日に合わせなければ」というプレッシャーが精神的なストレスになるケース |

不妊の原因がわからない場合

不妊に悩むご夫婦のなかには、必要な検査を一通り受けても明らかな原因が見つからないことがあります。これは「原因不明不妊(機能性不妊)」と呼ばれ、珍しいことではありません。不妊カップル全体の約10〜25%を占めるといわれています。(※1)

こうしたケースでも、人工授精が選択肢となります。

人工授精の5つのメリット

人工授精のメリットは以下の5つです。

①自然妊娠に近い形で妊娠できる

②保険適用のため費用を抑えられる

③体への負担が少ない

④凍結した精子を利用できる

⑤精子の質を高められる

ご自身の状況と照らし合わせ、治療への理解を深めていきましょう。

①自然妊娠に近い形で妊娠できる

人工授精のメリットは、妊娠のプロセスが自然妊娠に近い点です。自然妊娠では精子が腟から子宮、卵管へと進む必要がありますが、人工授精では調整した精子を子宮内に直接届けることで、受精の可能性を高めます。

受精や着床はすべて女性の体内で自然に進むため、体外受精とは異なり、心身への負担が比較的少ない治療です。赤ちゃんへの影響も、自然妊娠と変わらないと考えられています。

②保険適用のため費用を抑えられる

不妊治療をためらう理由の一つに、経済的な負担があります。しかし、2022年4月から人工授精に公的医療保険が適用され、自己負担が大きく軽減されました。

以前は全額自己負担で1回あたり数万円かかるのが一般的でしたが、現在は3割負担で済むため、より取り組みやすいでしょう。経済的なハードルが下がることで精神的な余裕にもつながり、体外受精など高度治療に進む前の第一歩として選択しやすくなっています。

③体への負担が少ない

人工授精は、女性の体への身体的な負担が比較的少ない治療法です。体外受精では排卵誘発剤の注射や採卵手術が必要になり、麻酔を伴うこともあるため身体的な負担が大きくなります。

一方、人工授精では採卵は行わず、排卵のタイミングに合わせてカテーテルで精子を子宮内に注入します。処置は数分程度で、痛みはカテーテル挿入のみでほとんどなく麻酔も不要です。少し安静にすれば普段通りの生活に戻れる方が多く、仕事や日常生活への影響も最小限に抑えられます。

手術を伴わないため、身体的な負担はもちろん、「手術が怖い」といった精神的な負担も少ないです。こうした点からも、人工授精は不妊治療の第一歩として取り組みやすい方法といえます。

④凍結した精子を利用できる

人工授精では、事前に採取して凍結保存した精子を使うことが可能です。排卵のタイミングと予定が合わない場合や、妊娠する力(妊孕性:にんようせい)を温存したい場合など、ライフスタイルに合わせた治療ができる点は大きなメリットです。

以下の表で、凍結精子が役立つ具体的なケースを解説します。

| ケース | 内容 |

| ご主人が単身赴任や出張中 | 月に一度の排卵日に不在でも、凍結精子を利用すれば治療のタイミングを逃さない |

| 排卵日当日のプレッシャーを軽減 | 採取のプレッシャーを避け、体調や気分の良いときに精子を凍結保存できる |

| 病気治療前の妊孕性温存 | がん治療などに備え、将来の妊娠の可能性を残しておくことができる |

凍結精子を利用することで、ご夫婦のライフスタイルや心理状態に合わせた、治療計画を立てることが可能です。

⑤精子の質を高められる

人工授精では、妊娠の可能性を高めるために精子を選別・濃縮する処理が行われます。運動性が良好な精子だけを集め、不純物や活動性の低い精子を取り除くことで、選りすぐりの精子を子宮内に届けることができます。

この「洗浄・濃縮」の工程には専門的な知識と高度な技術が必要で、主に胚培養士(はいばいようし)と呼ばれる生殖医療の専門家が担います。精子の質を高めて子宮に届けられる点は、人工授精ならではの大きなメリットです。

人工授精のデメリット・注意点

人工授精は、体への負担が少ない治療法ですが、メリットだけでなく、事前に知っておくべきデメリットや注意点もあります。ここでは医師の視点から、治療に臨む前にご理解いただきたい以下の4つを解説します。

- 成功率が高くない

- 出血・感染リスクがある

- 多胎妊娠の可能性がある

- 排卵誘発剤による副作用が出ることがある

成功率が高くない

人工授精は、精子を子宮内に届けることで妊娠の可能性を高める治療ですが、その後の受精や着床は、自然妊娠と同じ過程をたどります。そのため、1回あたりの妊娠率は5〜10%と高くはありません。(※3)

精子は自ら卵管まで進んで卵子と出会い、受精後は分裂を繰り返して子宮内膜に着床しなければなりません。どの段階でも問題が起これば、妊娠には至りません。

一般的には4〜6回ほど人工授精を行っても妊娠が成立しない場合、体外受精など次の治療ステップを検討します。成功率の数字だけで一喜一憂せず、治療の段階性を理解して臨むことが大切です。

出血・感染リスクがある

人工授精は大きな手術ではなく、体への負担が少ない治療です。ただし、器具を体内に挿入するため、まれに以下のような軽い合併症が起こることがあります。

| リスク | 内容 |

| 出血 | ・精子注入時にカテーテルが子宮口に触れて少量の出血が起こることがある・多くは当日〜翌日には自然に止まる軽度のもの |

| 感染 | ・器具挿入により細菌が侵入し、子宮内膜炎などを起こすことがある・精液に含まれる微生物の管理も重要で、通常は十分に予防されている |

いずれも発生はまれで、多くの場合は軽度で済みます。医療機関では清潔操作や精子の適切な処理を行っており、リスクを最小限に抑えているので安心して治療を受けましょう。

多胎妊娠の可能性がある

人工授精そのものは多胎妊娠の確率を高めません。ただし、排卵誘発剤を併用すると卵子が複数排卵され、二卵性の双子や三つ子につながる可能性があります。多胎妊娠は母子ともに以下のようなリスクが高まるため注意が必要です。

| 対象 | 主なリスク |

| お母さん | ・妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、重度の貧血 ・早産のリスク上昇 ・帝王切開での分娩となる可能性が高い |

| 赤ちゃん | ・低出生体重、発育の遅れ ・早産による呼吸器系の未熟性 |

排卵誘発剤による副作用が出ることがある

排卵誘発剤は妊娠の可能性を高める一方で、副作用が起こる場合もあります。代表的なのが、「卵巣過剰刺激症候群(OHSS)」です。

卵巣が過剰に反応して腫れ、分泌される物質の影響で血管から水分が漏れ、お腹や胸に水がたまることがあります。

重症化すると入院治療が必要になることもありますが、命に関わることも0ではありません。

治療中は医師が卵巣の状態を超音波などで確認し、副作用のリスクを避けるよう管理します。必要以上に心配せず、気になる症状があれば早めに相談することが大切です。

人工授精の流れ・スケジュール

人工授精の具体的な流れは、次の5つのステップに分けられます。

①排卵日を予測する

②精子を採取する

③精子を洗浄・濃縮する

④精子を子宮に注入する

⑤妊娠を判定する

①排卵日を予測する

人工授精の成功には、排卵のタイミングを正確に予測することが大切です。精子と卵子が最適なタイミングで出会えるよう、精密な検査で排卵日を特定します。主に以下の検査を組み合わせて慎重に判断します。

| 検査 | 内容 |

| 経腟超音波検査 | ・腟内から超音波をあて、卵巣や卵胞の状態を観察する ・卵胞の大きさを計測できる |

| ホルモン検査(血液検査・尿検査) | ・排卵に関わる「黄体形成ホルモン(LH)」値を調べる ・排卵直前の変化を捉えることができる |

②精子を採取する

人工授精当日の朝、ご主人に精子を採取していただきます。主なポイントは以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

| 採取場所・時間 | ・一般的にはクリニック内の専用採精室 ・自宅で採取し持参することも可能 |

| 禁欲期間 | ・2〜5日程度が望ましい ・短すぎると精子数が減少、長すぎると運動精子が減少する傾向あり |

| 採取方法 | ・マスターベーションにより、滅菌済み専用容器に直接全量を採取 |

ご主人が単身赴任中であったり、当日に強いプレッシャーを感じたりする場合でもご安心ください。あらかじめ状態の良いときに精子を採取し、凍結保存しておく方法もあります。

③精子を洗浄・濃縮する

採取した精液は、そのままでは人工授精に適していません。妊娠の確率を高めるため、専門的な処理を行います。目的は大きく分けて以下の2つです。

- 洗浄:不純物やリスク因子を取り除く

- 濃縮:運動性の高い精子だけを集める

処理の流れとして、まず「洗浄」で精液に含まれる不要な成分を取り除きます。精液には、子宮を収縮させて痛みを起こす物質や、動けない精子・細菌などが含まれているためです。

その後「濃縮」によって、活発に動ける精子だけを少量の培養液に集めます。これにより、妊娠につながる可能性の高い精子を効率よく子宮に届けられるようになります。

④精子を子宮に注入する

排卵のタイミングに合わせて、調整した精子を子宮内に注入します。処置は短時間で終わり、体への負担も少ないのが特徴です。

| 内容 | 詳細 |

| 注入の手順 | ・内診台で腟内を消毒・カテーテルを子宮口から挿入し、準備した精子を子宮の奥へ注入 |

| 処置時間と痛み | ・所要時間は2〜3分程度 ・痛みはほとんど感じない方が大半 |

| 注入後の過ごし方 | ・10分ほどクリニックで安静にしてから帰宅 ・当日は入浴や激しい運動は控える |

処置後に少量の出血やおりものが見られることがありますが、カテーテルによる刺激のため、心配は不要です。ただし、38度以上の発熱や強い下腹部痛が続く場合は、感染症の可能性があるため、早めに受診しましょう。

⑤妊娠を判定する

人工授精の後、妊娠が成立したかどうかの結果がわかるのは約2週間後です。判定に関するポイントを以下の表にまとめています。

| 内容 | 詳細 |

| 判定の時期 | 人工授精から約2週間後に行う |

| 判定の方法 | 尿検査または血液検査で確認する |

| 判定日までのサポート | 受精卵が着床しやすくなるよう黄体ホルモン剤を処方する場合がある |

判定の結果、妊娠に至らなかった場合でもその結果を分析し、医師と一緒に次回の治療計画を立てていきましょう。

人工授精の妊娠確率

人工授精の妊娠率は、1回あたり5〜10%程度といわれています。(※3)年齢や不妊の原因、精子の状態によっても変動します。治療回数ごとの累積妊娠率を以下にまとめています。

| 治療回数 | 累積妊娠率(目安) |

| 1回 | 3〜6% |

| 3回 | 6〜15% |

| 6回 | 11〜20% |

治療を重ねることで妊娠の可能性は徐々に高まり、多くの方は4〜6回目までに妊娠に至る傾向があります。ただし、それ以上続けても妊娠が成立しない場合は、体外受精など次のステップを検討することが望ましいとされています。

人工授精の費用相場

人工授精にかかる費用は、治療内容や回数により変動します。保険適用(3割負担)の場合、1周期あたりの自己負担額はおおよそ1〜3万円が目安です。詳しい内訳は以下の表を参考にしてください。

| 項目 | 費用(目安) | 内容 |

| 再診料 | 約400円 | 診察ごとに必要となる基本的な費用 |

| 超音波検査 | 1回約1,600円 | 卵胞の発育や子宮内膜を確認する(周期中に複数回行う場合あり) |

| 人工授精実施料 | 約5,500円 | 精子の洗浄・濃縮を含む費用 |

| 薬剤費 | 数百~数千円 | 排卵誘発剤や黄体ホルモン剤など必要に応じて処方 |

| 1周期の合計 | 約10,000円~ | ホルモン検査など、追加がある場合もあるため変動する |

まとめ

人工授精は、できる限り自然な形での妊娠を目指せる、心と体への負担が少ない治療法です。保険適用にもなり、以前より身近な選択肢となりました。

成功率や注意点も理解したうえで、治療に臨むことが大切です。重要なのは、ご夫婦でよく話し合い、納得できる道を選ぶことです。もし不安や疑問があれば、一人で抱え込まず、まずは専門のクリニックへ相談してみてください。