不妊治療を続けてもなかなか結果が出ず、「顕微授精が必要かもしれない」と悩む方は少なくありません。精子や卵子に課題がある場合でも妊娠の可能性を高められる方法として、多くのご夫婦に選ばれています。

実際に日本では、2023年に2,502人の赤ちゃんが顕微授精で誕生しています。(※1)顕微授精は特別な治療ではなく、現代の不妊治療の選択肢の一つです。

この記事では、生殖補助医療の一種である顕微授精の仕組みから成功率・回数の目安、費用、治療の流れまでをわかりやすく解説します。後悔のない選択をするために、まずは正しい知識を身につけ、納得して治療へ臨みましょう。

顕微授精とは?

顕微授精とは、高度生殖補助医療(ART)の一つで、体外受精の中の特殊な方法です。通常の体外受精と比べると、「受精のさせ方」に大きな違いがあります。

体外受精・顕微授精の違いを以下の表にまとめました。

| 種類 | 受精方法 |

| 体外受精(媒精、ふりかけ法) | 卵子に精子をふりかけ、精子が自らの力で卵子の内部へ入っていくのを待つ方法です。 |

| 顕微授精(ICSI:イクシー) | 人為的に精子を1つ選び、顕微鏡を使いながら直接卵子の内部に注入する方法です。 |

顕微授精は、正式には「卵細胞質内精子注入法(Intracytoplasmic Sperm Injection)」と呼ばれ、頭文字をとってICSIと呼ばれます。精子の数が少ない、動きが弱いなど自然受精が難しい場合に、受精をサポートする治療法です。

仕組み

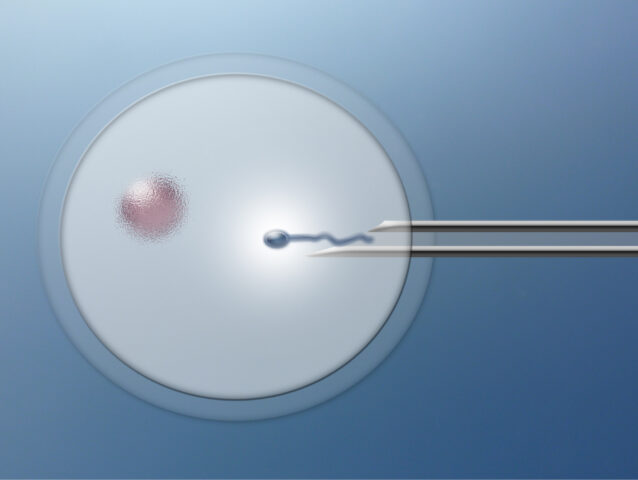

顕微授精は、専門の技術者である胚培養士が精密な機器を操作し、卵子の内部に精子を直接注入する方法です。

まず、提出された精液の中から、顕微鏡を使い、形が良く元気に運動している精子を1つだけ選びます。選ばれた精子を先端が髪の毛よりも細いガラス製の針(ピペット)で吸い込めば、精子の準備は完了です。

次に、別のピペットで卵子を優しく固定し、動かないようにします。「マイクロマニピュレーター」という精密な動きが可能な装置を使うことで、精子の入った針を卵子の細胞質に差し込み、精子を直接注入します。

このように、人が介在して受精の最初のステップを確実に行うのが顕微授精です。1つの精子しか得られない場合でも、成熟した卵子があれば受精が可能になる点が、一般的な体外受精との大きな違いです。

年齢・回数の条件

顕微授精の実施に法律で定められた年齢の上限はありません。ただし、卵子の数や質は年齢とともに低下するため、妊娠率が下がったり、流産のリスクも高まったりもします。(※2)

そのため、多くの医療機関では医学的な観点から治療開始の目安を設けています。2022年4月から生殖補助治療が保険適用となり、顕微授精も対象に含まれます。ただし、保険診療には年齢と回数に制限があり、条件は以下のとおりです。

| 治療開始時の女性の年齢 | 子ども1人あたりの保険適用回数 |

| 40歳未満 | 通算6回まで |

| 40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |

この回数は、採卵の回数ではなく、受精卵を子宮に戻す「胚移植」の回数で数えます。例えば、一度の採卵で得られた複数の受精卵を3回に分けて移植した場合、保険の適用回数は3回です。

子どもを1人出産すると回数はリセットされ、次の妊娠に向けた治療でも改めて上限まで保険が適用されます。公的保険制度は変更されることもあるため、詳細は医療機関にご確認ください。

顕微授精で生まれてくる子どもの数

日本産科婦人科学会のデータによると、2023年には顕微授精によって、2,502人の赤ちゃんが誕生しました。(※1)

世界的にはARTの多くが顕微授精で行われており、顕微授精は今や不妊に悩む方々を支える現代医療の柱の一つになっています。

顕微授精の適用となる場合

顕微授精が適用されるのは、以下の3つのケースが挙げられます。

- 体外受精(ふりかけ法)で妊娠が成立しない場合

- 重度の男性不妊がある場合

- 高齢で卵子の数が極めて少ない場合

体外受精(ふりかけ法)で妊娠が成立しない場合

顕微授精は、体外受精を試みても受精がうまくいかなかったり、受精可能な卵子の割合が著しく低かったりする場合に適用されます。体外受精で妊娠できない状態は「受精障害」と呼ばれ、顕微授精が治療の選択肢となるケースの1つです。

体外受精では、卵子に精子をふりかけ、自力で受精するのを待ちます。しかし、見た目ではわからない原因で、精子が卵子に入れないことがあります。

受精障害の主な原因は、以下の2つです。

| 受精障害の原因 | 原因の詳細 |

| 精子側の要因 | ・精子が卵子を覆う膜(透明帯)を通過する力がない ・卵子の膜を溶かすための酵素を出す反応(先体反応)が起きない |

| 卵子側の要因 | ・卵子の膜(透明帯)が硬くて精子が侵入できない ・精子を受け入れるための卵子側の反応がうまく機能しない |

顕微授精は受精障害の問題を解決する方法であり、細いガラス針で直接精子を送り届けることで、受精率を高めます(※3)。

顕微授精は、体外受精で良い結果が出なかったご夫婦にとって重要な次の選択肢です。

重度の男性不妊がある場合

顕微授精は、精子の数や運動性に問題がある男性不妊の治療にも適用可能です。以下のような精液検査の結果が出た場合は、結果の程度によっては顕微授精が推奨されることがあります。。

- 乏精子症:精液中の精子の数が少ない状態

- 精子無力症:精子の運動率が低い、または動きが活発でない状態

- 奇形精子症:正常な形をした精子の割合が少ない状態

射出された精液中に精子がまったく存在しない「無精子症」の方も、顕微授精の対象です。その場合、精巣(睾丸)から直接精子を採取する手術(TESE)を実施します。

高齢で卵子の数が極めて少ない場合

高齢で採卵数が少ない場合には、顕微授精が第一選択となることが多いです。

高齢になると卵子の数は急速に減少し、採卵で得られる卵子が数個、場合によっては1個だけの場合もあります。このような状況では、限られた卵子を確実に受精させることが治療の成否を大きく左右します。

顕微授精のメリット

顕微授精の主なメリットは、以下の3つです。

①精子の状態が悪くても妊娠の可能性がある

②顕微鏡下で状態の良い精子を選ぶことができる

③体外受精よりも受精率が高い

①精子の状態が悪くても妊娠の可能性がある

顕微授精が持つメリットの一つが、男性側に原因がある不妊でも妊娠の可能性を広げられる点です。精子の数が極端に少ない(乏精子症)、精子の運動率が著しく低い(精子無力症)場合でも、胚培養士が良好な精子を1つ選び、卵子に直接注入することで受精が可能です。

精液中に精子が見つからない無精子症でも、精巣から直接精子を採取する手術(TESE)の併用で、顕微授精が行える可能性があります。ただし、精巣内に精子が存在しないケースでは治療が難しくなります。

②顕微鏡下で状態の良い精子を選ぶことができる

顕微授精の利点の一つは、受精に用いる精子を専門家である胚培養士が厳選できる点です。提出された精液にはさまざまな状態の精子が含まれていますが、高倍率の顕微鏡を使って形態や運動性を観察し、良好と判断される精子を選び出します。

精子選別の主な基準を以下の表にまとめています。

| 項目 | 基準 |

| 運動性 | 元気にまっすぐ前に進んでいるか、その場で震えているだけではないか |

| 形態 | 頭・首・尾の部分に異常がなく、全体のバランスは整っているか |

顕微授精では、質の高い精子を選ぶことで妊娠の確率を高めます。(※4)

③体外受精よりも受精率が高い

顕微授精は、一般的な体外受精で起こりうる「受精障害」を回避できるので、受精が成立する確率(受精率)が高い傾向にあります(※5)。受精率の高さは、限られた卵子を無駄にせず活かすうえで大きなメリットです。

体外受精では、精子が自力で卵子に入る必要があります。しかし、以下のような原因で受精が進まないことがあります。

- 精子が卵子を覆う膜(透明帯)を通過できない

- 精子が膜を溶かす酵素を出す反応(先体反応)が起きない

- 卵子側が精子を受け入れる準備ができていない

顕微授精では、細いガラス針を使って精子を卵子の中に直接注入するため、こうした受精障害による失敗を防ぐことができます。

顕微授精のデメリット

顕微授精は、これまで妊娠が困難だった方に大きな希望となる治療法ですが、いくつかの注意すべき点も存在します。

顕微授精の主なデメリットは、以下の3つです。

①卵子に負荷がかかる

②多胎妊娠のリスクがある

③一般不妊治療よりも費用がかかる

①卵子に負荷がかかる

顕微授精は、人が直接卵子に精子を注入するため、物理的な介入が加わり、卵子に負荷がかかります。

卵子に負荷がかかる操作として、以下の3つが挙げられます。

- 卵子の固定:操作中に動かないよう、ホールディングピペットで卵子を吸引固定

- 針の穿刺(せんし):細いガラス針で卵子を覆う膜を破り、細胞質内に針を入れる

- 精子の注入:細胞質へ精子を直接注入する際に圧力の変化が生じる

顕微授精では、針を卵子に刺して精子を注入するため、その際の物理的な刺激が原因で卵子が変性することがあります。変性とは、卵子がダメージを受けてしまい、受精やその後の発育ができなくなる状態を指します。

もちろん、専門家である胚培養士は、卵子へのダメージを最小限に抑えるよう配慮します。細心の注意を払い操作しますが、リスクがゼロではないことは理解しておきましょう。

②多胎妊娠のリスクがある

顕微授精に限らず、生殖補助医療では多胎妊娠のリスクに注意が必要です。これは、受精卵を子宮に戻す「胚移植」の段階で複数個を移植した場合に起こります。複数の胚が着床すると、双子や三つ子の妊娠につながります。

多胎妊娠は母体と赤ちゃんの双方に負担が大きく、以下のようなリスクが高まります。

| 対象 | 主なリスク |

| 母体 | 妊娠高血圧症候群・妊娠糖尿病・重度の貧血・前期破水・早産・帝王切開の可能性増加・産後の回復遅延 |

| 赤ちゃん | 低出生体重・早産による臓器の未熟性・脳性麻痺などのリスク上昇 |

多胎妊娠のリスクを避けるため、日本では国の指針で移植する胚は原則1個です。単一胚移植の徹底により、多胎妊娠は減少しましたが、年齢や治療歴によっては複数移植が検討される場合もあります。

③一般不妊治療よりも費用がかかる

顕微授精は、タイミング法や人工授精などと比べて費用が高額になりやすい治療法です。先進医療などを組み合わせる場合は、別途自己負担が発生することもあります。事前に担当の医師にしっかりと確認しておきましょう。

顕微授精の流れ・スケジュール

顕微授精は、以下の流れで行います。

- 卵胞を刺激する

- 卵子を採取する

- 精子を採取する

- 顕微鏡下で受精させる

- 受精卵(胚)を培養する

- 受精卵(胚)を子宮に戻す(胚移植)

- 妊娠を判定する

卵胞を刺激する

まず、一度の採卵で質の良い卵子を複数個確保するため、卵巣を刺激します。自然周期では通常1つの卵子しか排卵されませんが、妊娠の機会を増やす目的で排卵誘発剤を使います。複数の受精卵が得られた場合は凍結保存し、次の周期以降の移植に備えることも可能です。

主な排卵誘発法は、以下のとおりです。

| 排卵誘発方法 | 排卵誘発方法の内容 |

| 内服薬 | クロミフェンクエン酸塩など、比較的マイルドに卵巣を刺激します。 |

| 注射薬 | hMG製剤やFSH製剤など、より強力に卵巣を刺激し、多くの卵胞を育てます。 |

治療は月経開始2〜3日目頃から始まることが多く、約10〜14日間にわたって内服薬や自己注射を続けます。その間、超音波検査や血液検査で卵胞の成長を確認します。十分に育った段階で卵子を最終的に成熟させるhCG注射などを行い、採卵の準備を整えます。

卵子を採取する

卵子が十分に育ったら、採卵を行います。これは、最終的な注射(トリガー)から約34〜36時間後に実施され、タイミングが重要です。

採卵の流れは以下の手順で行われます。

- 麻酔:麻酔(静脈・局所)で眠っている間に処置を行うため、痛みはほとんどなし

- 準備:感染予防のため、腟内を洗浄・消毒する

- 穿刺・吸引:腟から超音波で卵巣を確認し、専用の針で卵胞液ごと卵子を吸引する

処置時間は10〜20分程度で、採卵後は1〜2時間安静にしてから帰宅できます。帰宅後は軽い腹痛や少量の出血がみられることもありますが、通常は自然に回復します。なお、麻酔の影響があるため当日の車の運転はできません。

精子を採取する

卵子を採取したら、原則として同じ日の朝にパートナーの精子を採取します。良好な状態の精子を得るために、通常は2〜5日程度の禁欲期間が推奨されます。禁欲期間が短すぎると精子の数が少なくなり、長すぎると運動性が低下する傾向です。

精子の主な採取方法として、以下の2つがあります。

| 採取方法 | 採取方法の詳細 |

| マスターベーション | 一般的な方法で、自宅か院内の採精室で採取します。リラックスできる環境で採取することが、良い結果につながります。 |

| 外科的精子回収術 | 「無精子症」の場合に、精巣に直接針を刺したり、一部を切開したりして精子を回収する手術です。泌尿器科の専門医と連携して、事前に手術日を調整します。 |

採取された精液は、培養室で速やかに処理されます。洗浄や遠心分離などの工程(精子調整)を経て、動きが活発で形態の良い精子だけを選び出し、顕微授精に用います。

顕微鏡下で受精させる

顕微授精では、精子を直接卵子に注入することで、受精を確実に行います。この作業は、高度な技術を持つ胚培養士が顕微鏡下で精密に操作します。

以下の流れで受精を行います。

- 顕微鏡で観察し、形態と運動性が良好な精子を1つ選ぶ

- 選んだ精子を、髪の毛より細いガラス針(ピペット)で吸い込む

- 別のピペットで卵子を固定する

- 「マイクロマニピュレーター」で精子を卵子の細胞質に直接注入する

受精卵(胚)を培養する

顕微授精で受精した卵子は「胚」と呼ばれ、温度やガス濃度が厳密に管理された培養器の中で成長します。胚培養士は日々の発育を観察し、質を評価します。

胚の成長の観察方法は、以下のように行います。

| 方法 | 観察内容 |

| 受精の確認 | 顕微授精の翌日、正常に受精したかを確認します。卵子中に父方と母方由来の2つの核(前核)が見えれば、正常受精です。 |

| 分割の観察 | 受精卵は日々細胞分裂を繰り返します(2日目に4細胞、3日目に8細胞)。胚培養士は毎日、分割のスピードや形の均一性などを観察し、胚の質を評価します。 |

通常2〜6日間培養を行い、良好に育った胚を子宮に戻します。特に5〜6日目の「胚盤胞」まで成長した胚を移植すると、高い妊娠率が期待できます。

受精卵(胚)を子宮に戻す(胚移植)

胚移植は、大切に育てた胚を子宮に戻す処置のことであり、妊娠成立に向けた治療の最終段階です。移植方法には、以下の2つがあります。

- 新鮮胚移植:採卵した周期に培養した胚を移植

- 凍結融解胚移植:質の良い胚を凍結し、別周期で子宮内膜を整えて移植する(現在の主流)

移植の処置自体は麻酔を必要とせず、痛みもほとんどありません。細くて柔らかいカテーテルに胚を入れ、超音波で子宮の様子を見ながら、着床しやすい場所に戻します。

妊娠を判定する

最後は胚が子宮内膜に無事に着床し、妊娠が成立したかを確認するステップです。妊娠の有無は、胚移植から約10日〜2週間後に判定します。

血液検査で、妊娠時に分泌されるホルモン(hCG)の値を測定します。hCGホルモンは着床した胚から作られるため、分泌値を測ることで妊娠の有無を正確に判定できます。

その後、超音波で胎嚢や心拍を確認し、「臨床的な妊娠」と診断されてから妊娠12週ごろを目安に妊婦健診へと進みます。

顕微授精の妊娠確率

顕微授精の成功を考えるうえで、大きく影響する要因は女性の年齢です。年齢を重ねるにつれて卵子の数が減少し、質も変化するため妊娠率が低下します。

日本産科婦人科学会の2023年のデータ(凍結胚移植)によると、顕微授精を含む生殖補助医療の年齢別治療成績は、以下の表のとおりです。

| 女性の年齢 | 胚移植あたりの妊娠率 | 総治療あたりの生産率 |

| 30歳 | 51% | 22% |

| 35歳 | 47% | 20% |

| 40歳 | 32% | 10% |

| 43歳 | 20% | 4% |

生産率とは、妊娠後に流産や早産などを乗り越え、無事に出産できた確率です。年齢が上がるにつれて、低下する傾向があります。

その主な原因は、加齢によって卵子の染色体異常が増えるためです。妊娠反応が出ても、胚が成長できず流産につながることがあります。

ただし、これらは全国的な平均値であり、個々の患者さんの状況によって結果は異なります。

顕微授精の費用相場

顕微授精の費用相場として、「①保険適用の場合(自己負担3割)」と「②自費診療の場合」を詳しく解説します。

①保険適用の場合(自己負担3割)

保険診療で治療を受けるには、年齢や回数に条件があります。治療開始時の女性の年齢が43歳未満であることなどが主な条件です。この条件を満たす場合、医療費の自己負担は原則3割となります。

顕微授精1回の治療サイクル(採卵から胚移植まで)の自己負担額は、15〜30万円が目安です。ただし、費用は治療内容によって大きく変動します。特に、採卵できた卵子の数や培養する受精卵の数で金額が変わるのが特徴です。

保険診療で3割負担した場合の自己負担額は、以下のとおりです。

| 項目 | 費用の目安 | 補足 |

| 採卵 | 21,600円〜 | 採卵できた卵子の数に応じて段階的に費用が変わります。例:1個の場合21,600円、2~5個の場合28,800円 |

| 顕微授精 | 11,400円〜 | 受精させる卵子の数に応じて費用が変わります。例:1個の場合11,400円、2~5個の場合17,400円 |

| 受精卵・胚培養 | 13,500円〜 | 培養する受精卵の数に応じて費用が変わります。例:1個の場合13,500円、2~5個の場合18,000円 |

| 胚凍結保存 | 15,000円〜 | 凍結する胚の数に応じて費用が変わります。例:1個の場合15,000円、2~5個の場合21,000円 |

| 胚移植 | 22,500円〜 | 新鮮胚移植か凍結融解胚移植かで費用が異なります。 |

表の金額に加えて、診察料や超音波検査、ホルモン検査の費用が必要です。また、卵胞を育てるための排卵誘発剤(特に注射薬)の費用もかかります。薬剤費は、使用する薬の種類や量、期間によって個人差が大きい部分です。

②自費診療の場合

保険適用の条件(年齢・回数)から外れたり、保険診療と併用できない先進医療などを希望したりする場合、治療は自費診療となります。

自費診療の場合、採卵から胚移植までを含む1回の治療サイクルでかかる費用は40〜80万円程度が目安です。自費診療の金額は、医療機関が独自に設定しているため、クリニックによって差があります。

治療を始める前には、クリニックから詳細な費用の説明や見積もりを受けてください。

自己負担額を少しでも減らすためにも、高額療養費制度や自治体の助成金なども確認しましょう。

まとめ

顕微授精は、これまで妊娠が難しかったご夫婦、特に男性不妊や受精障害でお悩みの方にとって大きな希望となる治療法です。一方で、費用や心身への負担、年齢による成功率の違いなど、治療を進めるうえでの不安も少なくないでしょう。

大切なことは、疑問や不安をカップルで抱え込まないことです。まずは専門の医師に相談してみましょう。

参考文献

- 日本産科婦人科学会:「ARTデータブック(2023年版)」

- Danilo Cimadomo, Gemma Fabozzi, Alberto Vaiarelli, Nicolò Ubaldi, Filippo Maria Ubaldi, Laura Rienzi.Impact of Maternal Age on Oocyte and Embryo Competence.Front Endocrinol (Lausanne),2018,9,327.

- A C Van Steirteghem, Z Nagy, H Joris, J Liu, C Staessen, J Smitz, A Wisanto, P Devroey.High fertilization and implantation rates after intracytoplasmic sperm injection.Hum Reprod,1993,8,7,p.1061-1066.

- Jiqun Xu, Yi Yu, Mingyue Xue, Xiangyang Lv.Intracytoplasmic Sperm Injection Improves Normal Fertilization Rate and Clinical Pregnancy Rate in Male Infertility.Contrast Media Mol Imaging,2022,2022,1522636.

- Tian Tian, Lixue Chen, Rui Yang, Xiaoyu Long, Qin Li, Yongxiu Hao, Fei Kong, Rong Li, Yuanyuan Wang, Jie Qiao.Prediction of Fertilization Disorders in the In Vitro Fertilization/Intracytoplasmic Sperm Injection: A Retrospective Study of 106,728 Treatment Cycles.Front Endocrinol (Lausanne),2022,13,870708.