「体外受精ってどんな流れ?費用はどのくらい?保険は使えるの?」

こうした疑問を持つ方は少なくありません。2023年に日本で体外受精(ART)を含む生殖補助医療によって生まれた子どもの総数(出生児数)は85,048人でした。(※1)特別な人だけが受ける治療ではなく、多くのご夫婦にとって現実的な選択肢になっています。

この記事では、体外受精の仕組みや適応条件、治療の流れ、費用・保険適用の有無、さらにはメリット・デメリットまでを整理して解説しています。この記事を読むことで、「自分にとって本当に必要かどうか」を冷静に判断できるようになります。

体外受精とは?

体外受精とは、卵巣から取り出した卵子と、パートナーの精子を体の外で出会わせて受精させる治療法です。その後、順調に育った受精卵(胚)を子宮の中に戻し、妊娠の成立を目指します。

ここでは、体外受精に関する以下の3つを解説します。

- 仕組み

- 年齢・回数の条件

- 体外受精で生まれてくる子どもの数

安全な妊娠・出産への第一歩として、知識を深めていきましょう。

仕組み

自然妊娠との大きな違いは、受精のプロセスを医療の力でサポートする点です。体外受精は以下の6つの流れで治療が進められます。

| ステップ | 内容 |

| 排卵誘発 | ・飲み薬や注射を用いて卵巣を刺激 ・1周期に1つの排卵を複数にし、質の良い卵子を育てる |

| 採卵 | ・卵胞が育ったタイミングで行う ・成熟した卵子を体外に取り出す |

| 受精 | 採取した卵子と精子を受精させる |

| 胚培養 | ・受精した卵(胚)を専用の培養器の中で数日間育てる ・母親の体内に近い環境で行う |

| 胚移植 | 良好に発育した胚を子宮内膜の適切な位置に戻す |

| 妊娠判定 | ・胚移植から約10日~2週間後に判定 ・血液検査や尿検査によって妊娠の成立を判定 |

排卵誘発から妊娠判定までの期間は個人差がありますが、全体でおおよそ1〜2か月程度が目安です。

年齢・回数の条件

年齢ごとの体外受精の回数に関する保険適用の条件を以下の表にまとめています。(令和7年時点)(※2)

| 治療開始時の女性の年齢 | 保険適用される胚移植の回数(1子ごと) |

| 40歳未満 | 最大6回まで |

| 40歳以上43歳未満 | 最大3回まで |

この回数は、採卵の回数ではなく「胚移植」を行った回数を指します。採卵しても移植できる胚が育たなかった場合は、回数にカウントされません。

一度出産すると、次の子どもを希望する際には、再び保険適用を利用できます。43歳以上で治療を開始する場合は保険適用外となり、治療費は全額自己負担になります。

体外受精で生まれてくる子どもの数

日本産科婦人科学会の2023年のデータによると、日本国内では体外受精をはじめとする生殖補助医療によって、年間約8万5,000人の赤ちゃんが誕生しています。(※1)

そのうち体外受精により生まれてくる子どもは、1,722人です。2010年代半ばまでは体外受精の出生児は5,000〜6,000人ほどいましたが、技術が発達した2025年代では、凍結融解胚(卵)が大きな割合を占めています。

体外受精の適応となる場合

体外受精は、タイミング法や人工授精といった一般不妊治療で妊娠が難しい場合に選択される治療法です。以下のようなケースでは、治療の適応となります。

- 卵管に異常がある場合

- 重度の男性不妊がある場合

- 人工授精を行っても妊娠が成立しない場合(免疫性不妊や子宮内膜症など)

- すでに高齢の場合

なお先述した年齢・回数制限の条件を満たしつつ、上記の状態の場合、2022年4月より保険適用で治療を受けられます。(令和7年時点)(※2)

卵管に異常がある場合

体外受精が有効な代表例として、卵管に異常があるケースが挙げられます。卵管は、卵巣と子宮をつなぐ管であり、卵巣から排卵された卵子と精子と出会う場所です。卵管が詰まっていたり、癒着していたり、過去の手術で切除されている場合は、卵子と精子が出会えず、自然妊娠や人工授精での妊娠は難しくなります。

体外受精では、卵巣から直接卵子を取り出し、体の外で受精させます。そして、順調に育った受精卵(胚)を子宮に直接戻します。つまり、卵管の役割を完全にスキップできるため、卵管に異常がある方に効果が期待できる治療法になります。

男性不妊がある場合

精子の数や動きに大きな異常がある重度の男性不妊の場合、自然妊娠や人工授精では妊娠が難しいため、体外受精が選択肢になります。

| 状態 | 症状 |

| 乏精子症 | 精液中の精子の数が極端に少ない状態 |

| 精子無力症 | 前に進む力のある精子の割合が低い状態 |

| 奇形精子 | 正常な形の精子がほとんどなく、受精能力が低い状態 |

男性不妊が重度で、特に精子の状態が悪い場合は、体外受精の一種である「顕微授精(ICSI)」が選択されるケースもあります。

人工授精を行っても妊娠が成立しない場合

人工授精を繰り返しても妊娠に至らない場合、体外受精が検討されます。一般的には人工授精を3~6回行っても妊娠できなければ、それ以上続けても成功率は低いと判断されるためです。

体外受精では、採卵した卵子と精子を体外で受精させ、胚が分割していく様子を直接観察できます。そのため、「そもそも受精できているのか」「胚は順調に育っているのか」など、体の中では見ることのできないプロセスを確認できます。

不妊の原因を明らかにする検査としての側面も持っています。原因がわかることで、より的確な次の治療方針を立てることが可能です。

すでに高齢の場合

女性の妊娠する力(妊孕性)は、35歳を過ぎると少しずつ低下し、40歳を過ぎるとそのスピードは加速します。(※3)これは、卵子の数が減るだけでなく、卵子そのものの質が低下し、染色体異常の割合が増えることが主な原因です。

日本産科婦人科学会の「ARTデータブック(2023年版)」によると、体外受精を含む生殖補助医療の治療周期数が最も多い年齢層は39〜42歳でした。(※1)

30代後半以降では、妊娠率の低い治療を長く続けるよりも、早い段階で妊娠の可能性が高い体外受精を検討することが大切です。

体外受精の5つのメリット

体外受精には他の不妊治療にはない、妊娠の可能性を大きく広げるメリットがあります。体外受精のメリットは以下の5つです。

①妊娠率が高い

②卵管・卵巣に異常があっても妊娠できる

③顕微授精より卵子への負担が少ない

④染色体異常や遺伝子異常の検査ができることもある

⑤凍結保存ができる

ご自身の状況と照らし合わせながら、治療を検討する際の参考にしてください。

①妊娠率が高い

体外受精のメリットは、他の不妊治療に比べて妊娠率が高いことです。人工授精の1周期あたりの妊娠率は5〜10%前後とされています。これに対し、2023年の国内データでは、胚移植1回あたりの妊娠率は30歳で約30%、38歳で約40%、42歳で約25%です。(※1)

人工授精は精子が自力で卵子にたどり着き、受精・発育する必要がありますが、体外受精では受精から初期の胚培養までを医療の力でサポートできます。卵子と精子が出会えない場合(卵管性不妊や子宮内膜症など)や、受精後の発育障害などの課題を体外で補えるため、妊娠の可能性を高めることができます。

②卵管・卵巣に異常があっても妊娠できる

卵管に異常があると、精子と卵子が出会えず自然妊娠は難しくなります。体外受精では、卵巣から直接卵子を取り出し、体の外で受精させて子宮に戻すため、卵管の働きをスキップできます。特に以下のような卵管のトラブルがある方に有効です。

| 状態 | 症状 |

| 卵管閉塞・狭窄 | クラミジア感染症や子宮内膜症などが原因で卵管が詰まる・狭くなる |

| 卵管采周辺の癒着 | 卵子が卵管に取り込まれにくくなる |

| 卵管水腫 | 卵管に溜まった液体が子宮に逆流し、着床を妨げる |

卵巣に病気(例:子宮内膜症による卵巣嚢胞)があっても、卵子が採取できれば体外受精で妊娠の可能性があります。

③顕微授精より卵子への負担が少ない

体外受精は、顕微授精よりも卵子に対する負担が少ないとされています。体外受精には、大きく分けて、以下の2つの受精方法があります。

| 受精方法 | 内容 |

| ふりかけ法(Conventional-IVF) | 調整した精子を卵子にふりかけて自然に受精させる方法 |

| 顕微授精(ICSI) | 1つの精子を細い針で卵子の中に直接注入する方法 |

精子の数や運動能力に大きな問題がない場合は、ふりかけ法が選択されます。複数の精子の中から自力で卵子にたどり着けるものだけが受精するため、より自然妊娠に近い流れになります。

顕微授精のように卵子へ針を刺す操作がない分、卵子への物理的な負担は少ないとされています。どちらの方法が最適かは、精液検査の結果などから総合的に判断されます。

④染色体異常や遺伝子異常の検査ができることもある

体外受精で得られた受精卵(胚)は、子宮に戻す前に「着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)」で染色体の数を調べることができます。受精卵の染色体異常は、流産の原因の一つであり、その割合は女性の年齢とともに高まります。(※4)

染色体の検査を行うことで、移植する前に染色体数が正常な胚を選ぶことが可能です。流産リスクを減らし、移植あたりの妊娠率を高められると期待されています。

ただし、誰でも受けられるわけではなく、過去に流産や着床不全を繰り返している方などが対象です。実施にあたっては、医師や遺伝カウンセラーと十分に相談し、検査の意義や限界を深く理解したうえで判断することが重要です。

⑤凍結保存ができる

一度の採卵で質の良い胚が複数得られた場合、余った胚の凍結保存もできます。凍結保存には、以下のようなメリットがあります。

| メリット | 内容 |

| 身体的・精神的負担の軽減 | 次周期以降、採卵を繰り返す必要がなく、負担を減らせる |

| 妊娠率の向上 | 排卵誘発剤の影響を避け、子宮内膜が整った周期を選んで移植できる |

| 第二子以降の選択肢 | 将来、第二子の妊娠を希望する際に利用できる |

このように、胚の凍結保存は治療の選択肢を広げ、より良い条件で妊娠を目指すための方法です。(※3)保存期間や費用はクリニックごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

体外受精のデメリット

治療を進めるうえで知っておくべき身体的・経済的な負担や、注意すべきリスクもあります。

体外受精のデメリットは以下の4つです。

- 身体的負担が大きい

- 多胎妊娠の可能性がある

- 排卵誘発剤による副作用が出ることがある

- 一般不妊治療よりも費用がかかる

身体的負担が大きい

体外受精は、タイミング法や人工授精と比べて、心身ともに負担を感じやすい治療法です。特に、質の良い卵子を育てる準備段階や、卵子を取り出す採卵の過程で負担を感じることがあります。

| 排卵誘発剤の連日投与 | 飲み薬や注射(自己注射が多い)を連日行う必要があり、精神的なストレスになる |

| 頻繁な通院 | 数日おきの通院が必要で、仕事や家庭生活に支障をきたすことがある |

| 採卵手術に伴う痛みや出血 | 採卵後に下腹部の鈍痛や少量の出血が数日続くことがある |

上記のように身体への影響はあるものの、ほとんどの場合は一時的で回復可能です。ただし、まれに卵巣過剰刺激症候群(OHSS)などの副作用が起こる可能性もあるため、不安があれば医師に相談することが大切です。

多胎妊娠の可能性がある

体外受精では、複数の受精卵(胚)を子宮に戻した場合、双子や三つ子などの多胎妊娠になる可能性があります。多胎妊娠は妊娠率が高まる一方で、母体への負担や早産・低出生体重児などのリスクが増えるため注意が必要です。

安全な妊娠・出産を最優先に考え、現在、日本では移植する胚の数は原則として1個(単一胚移植)が推奨されています。しかし、患者さんの年齢や胚の状態、治療歴などを踏まえ、医師と相談のうえで2個の胚移植を検討することもあります。

排卵誘発剤による副作用が出ることがある

体外受精では、一度に複数の卵子を採るために排卵誘発剤を使います。多くは安全に使用できますが、まれに副作用として「卵巣過剰刺激症候群(OHSS)」を起こすことがあります。

OHSSでみられる主な症状は以下の5つです。

- お腹がパンパンに張る、下腹部が痛む

- 吐き気、嘔吐、下痢

- 短期間での急な体重増加(1日に1kg以上など)

- 尿の量が明らかに減る

- 息が苦しい、動悸がする

ほとんどは軽症で自然に回復しますが、まれに血栓症や腎機能の低下など、重症化する場合もあり、入院治療が必要になることがあります。

治療中に上記のような症状を感じたら、自己判断せず、医療機関へ連絡してください。

一般不妊治療よりも費用がかかる

体外受精は、タイミング法や人工授精と比べて費用が高額になりやすい治療法です。

2022年4月からは保険適用が始まり、経済的負担は軽減されましたが、適用には年齢や回数に上限が設けられています。43歳以上での治療や、先進医療を併用する場合は全額自己負担となります。

体外受精の流れ・スケジュール

体外受精の治療を受けようと考えたとき、治療の全体像をあらかじめ知っておくことが大切です。体外受精は、月経周期に合わせて進められ、一般的に以下の流れで進められます。

- 卵胞を刺激する

- 卵子を採取する

- 精子を採取する

- 体外で受精させる

- 受精卵(胚)を培養する

- 受精卵(胚)を子宮に戻す

- 妊娠を判定する

それぞれの段階で何が行われるのかを一つひとつ確認しましょう。

卵胞を刺激する

体外受精では、妊娠の可能性を最大限に高めるため、卵巣を刺激して複数の卵子を一度に採取することを目指します。卵巣の刺激方法は、次のように分類されます。

- 高刺激法・中刺激法:注射剤を中心に使用し、多くの卵子を採取することを目的とする

- 低刺激法:飲み薬と少量の注射を併用し、体への負担を抑えながら採卵する

- 自然周期法:薬をほとんど使わず、自然に育った1個の卵胞を採取する

どの方法を選択するかは、年齢や卵巣状態、過去の治療歴などを総合的に判断します。卵胞の成長は超音波や血液検査で慎重に確認し、最適なタイミングで採卵します。

卵子を採取する

超音波検査で卵胞が十分に育ったタイミングで、卵子を最終的に成熟させる注射(hCGなど)を行います。注射を打ってから約34〜36時間後の排卵が起こるタイミングで、卵子を体外に取り出す「採卵」を行います。

処置時間は、卵胞の数によりますが、通常10〜20分程度です。採卵後は1〜2時間ほど安静にし、体調に問題がなければ帰宅できます。

処置後に少量の出血や生理痛のような下腹部痛を感じることもありますが、多くの場合は自然に軽快します。

精子を採取する

精子は、原則として卵子を採取する当日の朝に採取します。採取後すぐに培養室へ運び、胚培養士が処理を行います。

遠心分離機で洗浄・濃縮し、運動性の高い精子を抽出し、受精に使用します。パートナーが当日に来院できない場合は、事前に精子を凍結保存しておくことも可能です。

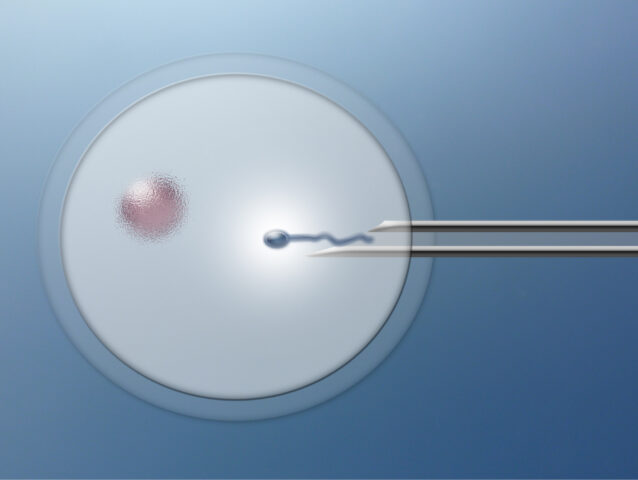

体外で受精させる

採卵で得られた卵子と、調整された精子を、体外の培養皿で受精させます。

体外受精の方法には大きく分けて「一般体外受精(c-IVF)」と「顕微授精(ICSI)」があります。

一般体外受精、いわゆる「ふりかけ法」は、卵子の入った培養液に精子を加え、精子が自力で卵子に入るのを待つ方法です。精子の数や運動率に大きな問題がなく、自然な受精が期待できる場合に選ばれます。

一方、顕微授精(ICSI)は、顕微鏡で良好な精子を1つ選び、細い針で卵子に直接注入する方法です。精子の数が極端に少ない場合や運動率が非常に低い場合、また過去にふりかけ法を行っても受精が得られなかった場合に選択されます。

受精卵(胚)を培養する

無事に受精が確認できた受精卵である胚は、子宮内に近い温度・湿度・酸素濃度に保たれた培養器の中で育てられます。胚の成長過程は以下のとおりです。

| 日数 | 成長過程 |

| 1日目 | 前核期胚:卵子と精子、両方の核が確認できる状態 |

| 2〜3日目 | 分割期胚:細胞分裂が進み、4〜8細胞になる |

| 5〜6日目 | 胚盤胞:細胞分裂が進み、着床する直前の状態まで成長した胚 |

培養中は、胚培養士が胚の発育スピードや細胞の形などを細かく観察します。

近年では、胚を培養器から取り出すことなく、カメラで継続的に発育を観察できる「タイムラプスインキュベーター」を用いる施設も増えています。これにより、胚へのストレスを最小限に抑えながら、より質の高い培養が可能になっています。

受精卵(胚)を子宮に戻す(胚移植)

培養で良好に発育した胚を子宮の中に戻す処置が「胚移植」です。体外受精の治療における最終段階であり、妊娠に直結する大切なステップです。

胚移植には、以下の2種類があります。

- 新鮮胚移植:採卵した同じ周期にそのまま移植する方法

- 凍結融解胚移植:胚を一度凍結保存し、別の周期に解凍して移植する方法

現在は凍結融解胚移植が主流です。これは、排卵誘発剤の影響がリセットされた自然に近い子宮内膜に着床できるため、妊娠率が新鮮胚移植よりも高いというデータがあります。また、OHSSのリスクをほぼゼロにできるメリットもあります。

妊娠を判定する

胚移植から約7〜10日後に、血液検査や尿検査で妊娠の成立を確認します。

妊娠反応が出た後も、超音波で胎嚢(赤ちゃんの袋)や心拍が確認できるまでが大切な時期です。この期間は流産リスクもあるため、医師の指示に従いながら通院を続け、慎重に経過を見守ります。

体外受精の妊娠確率

体外受精は、他の不妊治療と比べて妊娠の可能性が高い治療法です。大きく影響する要因は女性の「年齢」です。年齢が上がると卵子の質が低下し、染色体異常を持つ卵子の割合が増えるため、妊娠率が低下し、流産率が上昇する傾向があります。

日本産科婦人科学会の2023年の全国データでは、年齢ごとの妊娠率と生産率(出産に至った割合)は以下のとおりです。(※1)

| 年齢 | 胚移植あたりの妊娠率 | 総治療周期あたりの生産率 |

| 30歳 | 50% | 22% |

| 35歳 | 47% | 20% |

| 40歳 | 32% | 10% |

| 42歳 | 25% | 5% |

この表から、年齢とともに妊娠率と生産率の差が広がることがわかります。妊娠が成立しても、残念ながら流産に至るケースが増えることを意味します。

上記のデータはあくまで統計上の平均値です。実際の治療成績は個々の健康状態や施設の設備によって異なるため、ご自身の見通しについては、医師と相談することが大切です。

体外受精の費用相場

体外受精にかかる費用は、1回あたり自己負担で約5〜20万円が目安です(保険適用ありの場合)。2022年4月から保険が適用されるようになり、以前よりも経済的な負担は大きく軽減されています。

以下の表に代表的な治療内容と費用の目安をまとめています。

| 治療内容 | 自己負担額(3割負担の目安) |

| 採卵周期(排卵誘発・採卵・受精・胚培養) | 約10〜20万円 |

| 凍結融解胚移植周期 | 約5〜10万円 |

ただし、薬剤の種類や卵子の数などによって費用は変動します。

まとめ

体外受精は、他の治療で妊娠が難しかった方にも新たな可能性を広げる方法です。一方で、身体的・精神的、経済的な負担を伴うことも避けられません。

大切なのは、メリットとデメリットを正しく理解し、自分が納得できる選択をすることです。情報に振り回されず、不安や疑問は専門のクリニックで相談しながら解消していきましょう。

参考文献

- 日本産科婦人科学会:「ARTデータブック(2023年版)」

- こども家庭庁.「不妊治療が保険適用されています。」

- 一般社団法人日本生殖医学会:「生殖医療Q&A」

- 公益社団法人日本産婦人科医会:「2.染色体異常」