「タイミング法に取り組んでいるけどなかなか妊娠しない」「年齢的にも早めに妊娠したい」と考えているなら、不妊治療を検討してもいいでしょう。

不妊治療は大きく、「一般不妊治療」と「生殖補助医療」に分けられますが、その違いを正しく理解できているでしょうか。

そこで本記事では、一般不妊治療の「人工授精」と生殖補助医療の「体外受精」の違いやそれぞれの治療の流れ、費用を解説します。後悔のない治療の一歩を踏み出すために、ぜひ参考にしてください。

関連記事はこちら

人工授精と体外受精の違いを知る前に

人工授精と体外受精は、どちらも妊娠をサポートする不妊治療ですが、仕組みや身体への負担、費用は異なります。

それぞれの違いを知る前に、まずは基本的な知識を深めましょう。

人工授精(AIH)とは

人工授精(AIH)は、排卵のタイミングに合わせ、パートナーの精子を直接子宮内へ注入して妊娠を目指す治療法です。採取した精液から活発な精子を選別・濃縮し、細いカテーテルで子宮の奥へ届けます。

これは、精子が卵子までたどり着く道のりを短くして、出会う確率を高める方法です。妊娠の流れが自然妊娠に近く、採卵などの身体への負担が少ない特徴があります。タイミング法で妊娠に至らない場合や、精子の運動率が低い場合などに選択される治療法です。

関連記事はこちら

体外受精(IVF)とは

体外受精(IVF)は、卵子と精子を体外で受精させ、育った胚を子宮に戻す生殖補助医療です。人工授精で結果が出ない場合や、卵管閉塞などの不妊の原因がある場合に選択されます。

治療は以下のステップで進みます。

- 1.卵巣刺激

- 2.採卵と採精

- 3.受精と培養

- 4.胚移植

- 5.妊娠の確認

受精の過程を補助するため、人工授精よりも妊娠率が高くなるのが特徴です。一方、排卵誘発剤の使用や採卵などで、身体的な負担や通院回数は増える傾向にあります。

関連記事はこちら

人工授精と体外受精の8つの違い

人工授精と体外受精には、治療内容に違いがあります。ご自身の体の状態やライフプランに合った選択をするためには、2つの治療法の違いを理解することが基本です。

8つの違いを以下の表で簡潔にまとめました。

| 項目 | 人工授精(AIH) | 体外受精(IVF) |

|---|---|---|

| ①妊娠の仕組み | 体内で受精(卵管) | 体外で受精(培養室) |

| ②身体的負担 | 少ない | 多い |

| ③適用条件 | 卵管通過性が必須 | 卵管が詰まっていても可能 |

| ④メリット・デメリット | 負担は少ないが妊娠率は低め | 妊娠率は高いが負担は大きい |

| ⑤成功確率 | 5〜10%(年齢差が大きい) | 年齢による(30歳で約48%) |

| ⑥年齢と保険診療の回数制限 (※1) | なし |

・治療開始時点で、女性の年齢が43歳未満であること ・初めての治療が40歳未満の場合:通算6回まで(1子ごとに) ・初めての治療が40歳以上43歳未満の場合:通算3回まで(1子ごとに) |

| ⑦通院回数と期間 | 少なめ(月3〜4回) | 多め(月10回近くの場合も) |

| ⑧一回あたりの費用 | 安い(約0.5〜2万円) | 高い(約13〜25万円以上) |

※横にスクロールしてご確認いただけます

上記の表はあくまで概要です。ここでは、以下の8つの違いを詳しく見ていきましょう。

①妊娠の仕組み

人工授精と体外受精の根本的な違いは、受精が行われる場所です。人工授精では、パートナーから採取した精液から元気な精子を濃縮し、排卵のタイミングで子宮の奥に直接届けます。

その後の流れは自然妊娠と同じです。精子が自力で卵管まで泳いで卵子と出会い、受精して着床するまでの流れは、体の自然な力に委ねられます。このように、精子と卵子の出会いを手助けするのが人工授精の役割です。

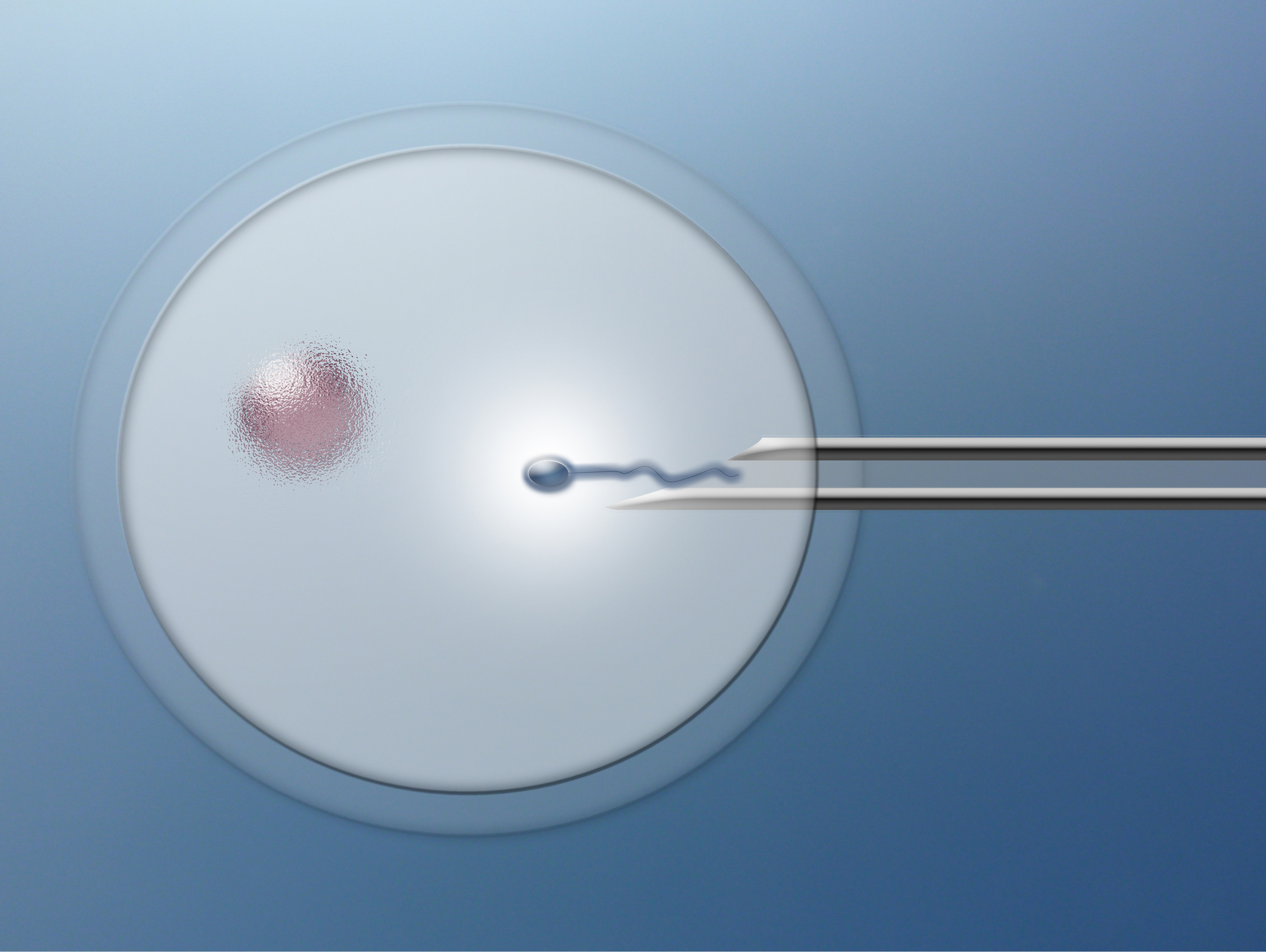

一方、体外受精は、体の外(培養室)で受精が行われます。排卵誘発剤で育てた卵子を体外へ取り出し(採卵)、採取した精子と容器(シャーレ)の中で受精させます。

無事に受精して成長した胚を、後日子宮の中に戻す(胚移植)ことで妊娠を目指す流れです。受精のプロセスそのものを医療技術で管理する点が、人工授精との違いです。

以下に、受精の場所と医療の介入範囲の違いをまとめています。

| 項目 | 人工授精(AIH) | 体外受精(IVF) |

|---|---|---|

| 受精の場所 | 体内(卵管) | 体外(培養室) |

| 医療の介入範囲 | 精子が子宮内に到達するまでの道のりをサポート | 受精から胚が育つ初期段階までを管理 |

※横にスクロールしてご確認いただけます

②身体的負担

治療に伴う身体への負担も異なります。一般的に、人工授精のほうが負担は軽く、体外受精は段階を踏むため負担が大きくなる傾向です。

人工授精は、精子を子宮内に注入する処置が中心です。この処置は5〜10分程度で終わり、麻酔も必要ありません。人によっては違和感や痛みを感じる場合があります。

処置後の日常生活に大きな制限はありません。ただし、排卵を促すために排卵誘発剤を使う場合は、飲み薬や注射が必要になり、下腹部の張りを感じるケースがあります。

体外受精は段階が多いため、身体的な負担も大きくなります。

- 卵巣刺激

- 採卵

- 合併症のリスク

多くの卵子を得るため、卵巣刺激では連日、排卵誘発剤の自己注射が必要です。この期間は、お腹の張りや痛み、気分の変動を感じる場合もあります。採卵では静脈麻酔などを用いて腟から細い針を刺し、卵子を採取します。処置後は安静が求められ、数日間は下腹部痛が続く可能性もあります。

また、卵巣刺激によって卵巣が過度に腫れる合併症の「卵巣過剰刺激症候群(OHSS)」のリスクにも備える必要があります。近年の凍結技術の進歩で、採卵した周期には移植せず、一度すべての胚を凍結し、翌周期以降に移植する「全胚凍結」という選択も可能です。これにより、OHSSの重症化を予防できます。

③適用条件

どの治療法を選ぶかは、不妊の原因によって変わります。

人工授精は、受精のプロセスを自然に任せるため、どちらか一方の卵管が通っていることが前提です。そのうえで、以下の場合に選択されることが多い治療法となります。

- 軽度の男性不妊(精子の数や運動率が低い)

- 性交渉障害(勃起障害や射精障害、性交渉痛など)

- 頸管粘液不全(精子が子宮に入りにくい)

これらのケースでは、精子が卵子に出会う過程を医療的にサポートすることで、妊娠の可能性が高まります。

体外受精は、卵管を通さずに受精卵を子宮に戻せるため、幅広い不妊の原因に対応できる治療法です。以下の場合に、体外受精が選択されます。

- 卵管因子(両方の卵管が詰まっている、癒着がある)

- 重度の男性不妊(精子の数が少ない、運動率が低い)

- 免疫性不妊(精子の動きを妨げる抗体がある)

- 人工授精で妊娠に至らなかった場合

- 子宮内膜症や年齢などにより、早期の妊娠を目指す必要がある場合

このような場合に、体外受精が一つの選択肢になります。

④メリット・デメリット

それぞれの治療法には、良い点と注意すべき点があります。以下のメリット・デメリットを確認し、ご自身の価値観やライフプランと照らし合わせ、総合的に判断しましょう。

| 項目 | 人工授精(AIH) | 体外受精(IVF) |

|---|---|---|

| メリット |

・身体的な負担が少ない ・治療時間が短く、通院回数も比較的少ない ・費用が体外受精に比べて安い ・自然な妊娠に近いプロセスをたどる |

・人工授精よりも妊娠率が高い ・幅広い不妊原因に対応できる ・受精の有無や胚の状態を直接確認できる ・着床前診断(PGT-A)などの選択肢がある |

| デメリット |

・卵管が詰まっている場合には適用できない ・排卵誘発剤で多胎妊娠や卵巣の腫れのリスクがある |

・身体的な負担が大きい(自己注射、採卵手術など) ・費用が高額になる ・OHSSのリスクがある ・通院回数が多く、仕事との両立が大変 |

※横にスクロールしてご確認いただけます

これらのメリット・デメリットを理解したうえで、医師と相談しながら治療方針を決めることが求められます。

⑤成功確率

治療を選ぶうえで、妊娠の可能性は多くの方が気になる点です。

人工授精の1回あたりの妊娠率は年齢によっても大きく変わりますが、5〜10%程度といわれています。人工授精は、治療開始から6〜7回目までに妊娠するのが多い傾向です。それ以降は妊娠率が上がりにくくなるため、体外受精へのステップアップの検討が推奨されます。(※2)

体外受精の成功率も、治療を受ける女性の年齢に影響されます。日本産科婦人科学会の2023年のデータによると、1回の胚移植あたりの妊娠率は、30歳で約51%、35歳で約47%です。

年齢とともに緩やかに低下し、40歳で約32%、43歳では約20%となります。また、出産に至る確率(生産率)も年齢とともに低下し、40歳では約10%です。主な原因は、年齢が上がるにつれて卵子の質が変化するためと考えられています。(※3)

なお、これらの確率は一般的なデータであり、年齢や身体の状態で変わります。

⑥年齢と回数制限

不妊治療を保険適用で受ける場合、年齢と回数に制限があるため、治療計画を立てるうえで確認しておきましょう。

人工授精には、保険適用の年齢や回数の上限はありません。

体外受精を保険適用で受けるには、以下の制限があるので確認しておきましょう。(※1)

| 項目 | 制限内容 |

|---|---|

| 年齢制限 | 治療開始時点の女性の年齢が43歳未満 |

| 回数制限 |

・治療開始時に40歳未満:子ども1人につき通算6回まで ・治療開始時に40歳以上43歳未満:子ども1人につき通算3回まで |

※横にスクロールしてご確認いただけます

この回数制限は、出産して次の子どもを希望する場合にリセットされます。限られた回数を有効に使うためにも、医師との相談が大切です。

⑦通院回数と期間

仕事や生活との両立を考えるうえで、治療に必要な時間や通院回数も参考になります。

厚生労働省のデータでは、不妊治療の月経周期ごとの通院日数の目安は、以下の表のとおりです。(※4)

| 治療法 | 通院回数 |

|---|---|

| 人工授精 | 4~7回 |

| 体外受精 | 通常の診察4~10回に加えて、り半日~1日程度の通院が2回 |

※横にスクロールしてご確認いただけます

体外受精は、合計すると1サイクルで10回近く通院する場合もあり、治療期間も数か月にわたる場合があります。

⑧費用

2022年4月から不妊治療への保険適用が拡大され、経済的な負担は以前よりも軽減されました。

人工授精は、保険適用(3割負担)の場合、1回あたり約5,000〜20,000円程度が目安です。超音波検査や薬剤の種類などで金額は変動します。(※5)

体外受精は、各段階で費用が発生するため、合計すると高額になります。保険適用(3割負担)の場合の目安は以下のとおりです。

- 採卵周期:約10~20万円程度

- 胚移植周期:約3~5万円程度

顕微授精や胚の凍結保存には別途費用がかかります。高額な医療費の負担を軽減する高額療養費制度も利用できるので、ご自身の健康保険組合などに確認してみましょう。

人工授精と体外受精に関してよくある質問

ここでは、診療の現場で実際に多く寄せられる以下の質問にお答えします。

- いきなり体外受精から始められますか?

- 人工授精とタイミング法はどう違うのですか?

- 体外受精と顕微授精との違いは何ですか?

- 自由診療と組み合わせることはできますか?

いきなり体外受精から始められますか?

基本的には人工授精から始めるのが一般的ですが、患者さんの体の状態や年齢などを総合的に判断し、最初の治療として体外受精を提案する場合もあります。

例えば、以下のような場合があげられます。

- 両側の卵管が機能していない(卵管性不妊)

- 精子の状態が良くない(重度男性不妊)

- 年齢が高く、妊娠を急いだ方が良い場合

治療方針は、精密な検査結果とお二人の考えを考慮して決定するため、まずはご自身の体の状態を把握し、医師とよく相談しましょう。

人工授精とタイミング法はどう違うのですか?

人工授精とタイミング法は、どちらも排卵の時期を狙って妊娠率を高める点では同じですが、「医療がどこまで介入するか」に違いがあります。

人工授精は、排卵日の予測に加え、「精子が卵子に出会うまでの道のり」を医療の力でサポートします。採取した精液から運動性が高く状態の良い精子だけを選び出し、細いカテーテルで子宮の奥に直接届けます。

タイミング法は、超音波検査などで排卵日を予測し、妊娠しやすい時期に性交渉を持っていただく方法です。

タイミング法と人工授精の主な違いは、以下の表のとおりです。

| 項目 | タイミング法 | 人工授精(AIH) |

|---|---|---|

| 医療の介入 | 排卵日の予測 | 排卵日の予測+精子の処理・注入 |

| 精子の処理 | なし | 洗浄・濃縮し、良好な精子を選別 |

| 精子の子宮到達 | 自然な性交渉による | 医師がカテーテルで注入 |

| 受精・着床 | 体内 | 体内 |

※横にスクロールしてご確認いただけます

人工授精は、精子を処理して子宮内に直接届けることで、タイミング法よりも受精の可能性を高められる治療法です。

体外受精と顕微授精との違いは何ですか?

どちらも卵子を体外で受精させる高度な生殖補助医療ですが、「どのように受精させるか」が異なります。主にパートナーの精子の状態によって選択されます。

従来の体外受精(IVF)は「ふりかけ法」とも呼ばれます。シャーレに入れた卵子の周りに精子をふりかけ、精子自身の力で受精するのを待つ方法です。

顕微授精(ICSI)は体外受精の一種であり、胚培養士が顕微鏡を使って良好な精子を一つ選び、極細のガラス針で卵子の中に直接注入して受精を促す方法です。精子の数が少ない場合や、以前の体外受精で受精しなかった場合などに選択されます。

自由診療と組み合わせることはできますか?

原則として、人工授精や体外受精などの保険診療と、保険適用外の自由診療を同じ周期内で行う「混合診療」は認められていません。もし保険診療で治療を進めている周期に、保険適用外のオプション検査などを追加すると、その周期にかかった治療費のすべてが自由診療扱いとなり、全額自己負担となるため注意が必要です。

ただし例外として、国が認めた先進的な医療技術である「先進医療」は、保険診療と組み合わせて受けられます。この場合、診察や採卵、胚移植といった基本的な治療は保険適用の3割負担となり、先進医療にかかる技術料のみが自己負担となります。

保険診療と他の治療を組み合わせる際の可否と費用負担は、以下の表の通りです。

| 組み合わせ | 可否・費用負担 |

|---|---|

| 混合診療(保険診療+自由診療) |

・原則として認められていない ・治療すべてが全額自己負担 |

| 保険診療+先進医療 |

・認められている ・基本治療は3割負担のまま ・先進医療の技術料のみを上乗せで支払う |

※横にスクロールしてご確認いただけます

先進医療には、受精卵の発育を継続的に観察する「タイムラプスインキュベーター」や、着床に最適な時期を調べる「子宮内膜受容能検査(ERA)」などがあります。治療計画を立てる際は、どの治療が保険適用で、どこからが適用外なのかを医師やクリニックとよく相談し、納得したうえで治療に進みましょう。

まとめ

人工授精と体外受精、どの不妊治療の段階でどのような方法を行っていくかは、患者さん自身の状況によっても大きく異なります。どのような順番でどの不妊治療を行なっていくかは主治医とよく相談し、不妊治療に臨むようにしましょう

この記事で得た知識をもとに、パートナーとよく話し合ってみてください。一人で悩まず、まずは不妊治療を扱うクリニックで相談してみましょう。納得できる選択を医師と相談しながら進めていくことが大切です。

参考文献

- 厚生労働省「母子保健に関する施策」

- Suzuki K, Kasai T, Suzuki M, Miyake M, Fujie M, Mizuno K, Hirata S, Hoshi K. Life-table analysis of artificial insemination pregnancy rates for couples with male factor and idiopathic infertility. Reprod Med Biol, 2004, 3(1), p.27-31.

- 日本産科婦人科学会「2023年体外受精・胚移植等の臨床実施成績」

- 厚生労働省「仕事と不妊治療の両立支援のために」

- 厚生労働省「令和4年4月に保険適用となった不妊治療に係る診療行為の医療費について(令和5年度)」