慢性的な頭痛や肩こり、寝つきが悪い、眠りが浅いといった症状で悩んでいませんか?

整体やマッサージ、薬の服用などでも症状が改善されない・繰り返してしまう場合、原因は「歯の噛み合わせ(咬み合わせ)の乱れ」にあるかもしれません。

上下の歯が正しく噛み合っていないと、顎周囲の筋肉や関節に負担がかかります。

噛み合わせ(咬み合わせ)の乱れが引き起こす頭痛や不眠は、自律神経の乱れにつながり、生活の質(QOL)を低下させるため注意が必要です。

今回は頭痛や不眠にお悩みの方に向けて、症状を改善に導く選択肢の一つとして、歯の噛み合わせ(咬み合わせ)との関係や治療法について解説します。

【監修・取材協力】

ひらかわ歯科医院 院長

平河貴大

福岡市南区「ひらかわ歯科医院」院長。「口元から健康を守る」をモットーに、一人ひとりに合わせた負担の少ない、体に優しい治療を提案。特に「噛み合わせ」治療を重視しており、お子様から家族ぐるみまで、地域患者の健康をサポートしている。

噛み合わせ(咬み合わせ)と頭痛や不眠の関係性|なぜ体調不良が起こるのか?

歯の噛み合わせ(咬み合わせ)が悪いと、食事や会話のたびに顎関節やその周囲の筋肉に余分な負担がかかり続けます。

この負担が蓄積すると、顎の痛みや口の開閉時の違和感などが生じ、顎関節症の原因になるのです。

また、顎まわりの筋肉はこめかみや首、肩の筋肉とつながっているため、顎の筋肉が常に緊張した状態になると、その影響が首や肩にも広がり、慢性的な頭痛や肩こりを招くことがあります。

こうした痛みや筋肉のこわばりが長期間続くと、呼吸が浅くなり、自律神経のバランスが乱れやすくなります。

本来、自律神経は活動と休息を切り替える働きを持ちますが、緊張状態が続くことで体がうまくリラックスできず、不眠や浅い眠り、途中で目が覚めるといった睡眠の質の低下を招いてしまうのです。

噛み合わせ(咬み合わせ)の不調は口の中の問題にとどまらず、頭痛や肩こり、不眠といった全身の不調へと広がり、生活の質を大きく損なう原因になるので注意が必要です。

【POINT】

「歯並びは悪くない」「噛みにくさはない」――だから、嚙み合わせ(咬み合わせ)も問題がないはず……と思っていませんか?

実は、一見して歯並びが良い人でも、上下の歯の接触面である噛み合わせ(咬み合わせ)がズレており、頭痛や不眠の症状を訴える患者さんもいます。

安易に自己判断せず、歯科医院での噛み合わせ(咬み合わせ)検査をおすすめいたします。

セルフチェックリスト|噛み合わせ(咬み合わせ)が悪いと生じる主な症状

歯の嚙み合わせが悪いと、頭痛や肩こり、不眠以外にもさまざまな不調が現れることがあります。

代表的な症状を「歯や口周り」と「全身」に分けて解説するので、ご自分に当てはまる症状がないかを確認してみてください。

歯や口周りの症状

噛み合わせ(咬み合わせ)が悪いと、まず歯や口周りに症状が出る傾向があります。

歯が欠ける・割れる、噛むと痛い

噛み合わせ(咬み合わせ)が不均等だと、食事のたびに特定の歯に過剰な力が集中してしまいます。

その結果、硬いものを噛んだ際に歯が欠けたり、ヒビが入ったりすることがあります。

また時折、食べ物が噛みづらい、噛むと痛みを感じるといった不快感や、歯がすり減ることで知覚過敏を招くこともあります。

詰め物・被せ物が外れる

特定の歯にかかり続ける過剰な力は、健康な歯だけでなく、過去に治療した歯にもダメージを与えます。

詰め物や被せ物が許容範囲を超える力を受け続けることで、接着力が落ちて外れたり、破損したりする原因になります。

頻繁に詰め物が外れる場合は、噛み合わせ(咬み合わせ)のバランスが崩れている可能性があります。

歯周病や虫歯の再発

噛み合わせ(咬み合わせ)のズレは、歯並びに微妙な段差や傾きを生じさせることがあります。

これにより歯ブラシが届きにくい場所が生まれ、清掃効率が低下します。

汚れや歯垢(プラーク)が溜まりやすくなるため、歯周病のリスクが高まるほか、治療した歯が再び虫歯になるといったトラブルを繰り返すこともあります。

また、不要な力は、歯に余計な外力を与え、歯ぐきを下げる結果を招いたり、歯に入ったヒビから虫歯につながることがあります。

顎の痛みや歯ぎしり

噛み合わせ(咬み合わせ)が悪いと、顎の関節や周辺の筋肉に常に余計な負担がかかります。

これにより、夜間の歯ぎしりや日中の無意識の食いしばりを引き起こすことがあります。

負担が蓄積すると、朝起きたときの顎のだるさや痛み、口を開けるときに「ガクッ」と音が鳴るといった顎関節症の症状が現れることがあります。

※噛み合わせが悪いと出る症状についての詳しい記事はこちら⇒「噛み合わせが悪いと出る症状」

全身の症状

嚙み合わせが悪い状態が続くと、歯や口周りだけでなく、全身にも症状が出ることがあります。

肩こり・腰痛・膝の痛み

顎の位置がわずかにずれるだけで、首や肩の筋肉に過度な負担がかかり、慢性的な肩こりや背中のこわばりを招くことがあります。

また、顎関節を支える筋肉は背骨や骨盤とも連動しており、体の歪みから腰痛や膝の痛みを引き起こすケースも見られます。

整体やマッサージで一時的に症状が和らいでも、噛み合わせ(咬み合わせ)が原因の場合は不調を繰り返すことがあります。

頭痛・不眠・自律神経の乱れ

顎周りの筋肉の緊張は、神経や血流にも影響を与えることがあり、「頭痛」(偏頭痛)や手足の冷え、倦怠感といった自律神経の乱れに関連することも少なくありません。

また、夜間の歯ぎしりや食いしばりによる緊張状態が睡眠の質を低下させ、眠りが浅い、疲れが取れにくいなどの「不眠」トラブルにつながる場合もあります。

いびき・睡眠時無呼吸症候群

噛み合わせ(咬み合わせ)のズレによって顎が後退した位置になると、舌が気道を圧迫し、空気の通り道が狭くなることがあります。これが、いびきや睡眠中に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」の原因の一つとなることがあります。

顔の歪み・表情のこわばり

左右の噛み合わせ(咬み合わせ)がアンバランスな状態でいると、顔の筋肉の使われ方にも偏りが生じます。

筋肉の過度な緊張や姿勢の歪みが続くと、顔の左右のバランスが崩れたり、表情がこわばったりして、疲れた印象を与えることもあります。

【歯科医師が解説①】歯の噛み合わせ(咬み合わせ)が悪くなる原因|「たった1本の歯の治療でズレが出ることも」

咬合治療を専門とする歯科医師の平河先生によれば、「たった1本でも不適切な歯の治療があると噛み合わせ(咬み合わせ)全体に影響することがある」とのことです。

例えば、虫歯の治療後、詰め物や被せ物にほんのわずかな高さの差や角度のズレがあるだけでも、咀嚼時の力のかかり方が変わり、顎や筋肉に余分な負担を与えることがあります。

患者さん自身は痛みや不快感を感じなくなったとしても、体が歯や顎がズレた状態に慣れてしまっている場合があり、そのまま放置すると歯が割れる・ぐらつく・再治療が必要になるといったトラブルを繰り返す原因に。

見た目だけでは判断できない「噛み合わせ(咬み合わせ)の微細なズレ」こそ、長期的な口腔トラブルの原因となるため、定期的なチェックと専門的な調整が大切です。

【歯科医師が解説②】銀歯が頭痛の原因に?|お口から全身を健やかに保つ「メタルフリー」という選択肢

平河先生によると、慢性的な頭痛や肩こり、不眠の原因として見落とされがちな原因の一つに「お口の中の銀歯」があります。

銀歯が全身の不調に関わる可能性として、おもに「金属アレルギーによる影響」と「経年劣化によるズレ」の2点が考えられます。

金属アレルギーによる影響

保険診療の虫歯治療で使われることの多い銀歯は、パラジウムやニッケル、クロムといった複数の金属を合金にして作られています。

これらの金属が唾液によって微量に溶け出し、金属イオンとして体内に取り込まれることがあります。

このイオンを体が異物と認識すると免疫系が過剰に反応し、金属アレルギーを引き起こすのです。

アレルギー反応はすぐに現れず、数年かけて発症することもあり、原因不明の頭痛やめまい、皮膚の不調として現れるケースも少なくありません。

経年劣化によるズレ

銀歯に使われている金属は、お口の中で長期間経過すると腐食したり、歯との間にわずかな隙間が生じたりすることがあります。

その隙間から虫歯が再発(二次カリエス)し、結果として先ほどお伝えしたような「噛み合わせ(咬み合わせ)のズレ」を後天的に引き起こしてしまうのです。

【POINT】

ひらかわ歯科医院では、噛み合わせ(咬み合わせ)治療だけでなく、銀歯をセラミック素材に切り替える「メタルフリー治療」も行っています。

原因不明の頭痛や肩こり、不眠などでお悩みの方は一度ご相談ください。

福岡市のひらかわ歯科医院へのご予約はこちら

ひらかわ歯科医院での噛み合わせ(咬み合わせ)治療

原因不明の頭痛や肩こり、不眠といったお悩みは、実は噛み合わせのズレが原因となっているケースがあります。ひらかわ歯科医院では、お口全体のバランスを精密に診断し、根本原因にアプローチする噛み合わせ治療をご提供します。

特に、過去に治療した金属の詰め物・被せ物は、経年劣化によって高さが合わなくなったり、金属アレルギーの原因となったりすることがあります。当院では、体への負担が少なく、見た目も自然なセラミック等の素材で作り替える「メタルフリー治療」を推奨しています。

金属による「アレルギーのリスク」と「経年劣化によるズレのリスク」を回避し、機能性と審美性を両立させるセラミック治療は、多くの不調を改善する可能性を秘めた選択肢の一つです。

治療の流れ

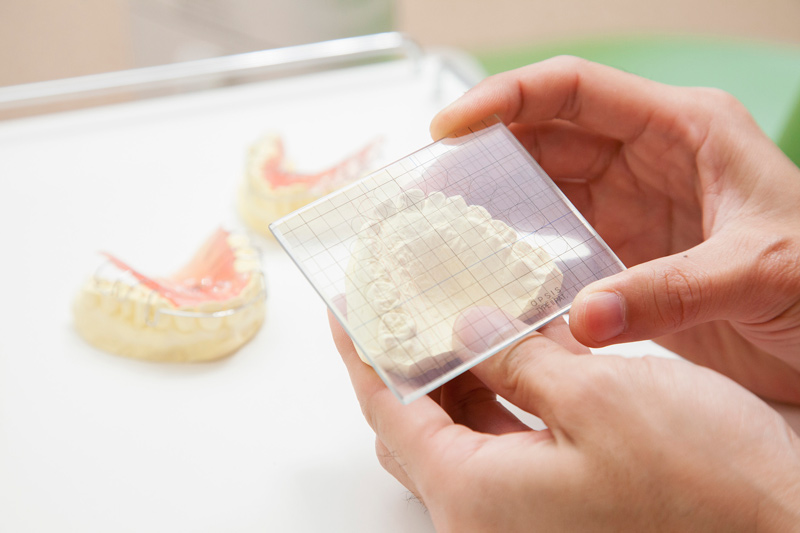

ステップ1:問診・歯の模型を作製するための型取り

口腔内のチェックに加えて、全身のバランスを評価するために姿勢や顔貌の写真撮影も実施します。あわせて、身体の重心がどのあたりにあるのかも確認いたします。

これらの検査データを基に総合的な診断を行い、治療の計画を策定します。

ステップ2:検査結果および治療計画の説明

1週間ほどお時間をいただいた後、今回の検査結果をご報告するとともに、治療にかかる費用や期間の目安を盛り込んだ具体的な治療計画をご提案します。その内容にご納得いただけましたら、次回のご予約から本格的な治療をスタートします。

ステップ3:治療開始

干渉を取り除き、かみ合わせの接触点の付与を行います。

下顎が動いてくるので、それによる干渉を調整します。

症状により治療期間は異なります。

ステップ4:補綴物による治療

嚙み合わせ(咬み合わせ)や症状が、改善・安定してきたら、補綴物による治療を行います。

補綴物(ほてつぶつ)とは、詰め物や被せ物のことで、歯を失った部分を補う役割を持ちます。

ステップ5:アフターケア

治療完了後も、その良好な状態を維持するため、3ヶ月から半年に一度の定期的なメインテナンス(検診)をおすすめいたします。

通院期間の目安

治療期間:約半年~1年程度

治療回数:6~12回程度

※上記の治療期間・回数は、あくまで目安です。お口の中の状態や治療計画によって変動いたします。詳細については、初回のカウンセリング時にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

治療費の目安

| 項目 | 金額 |

| 検査費用 | 33,000円 |

| 初期治療費 | 77,000円 |

| 二回目以降(症例により別途補綴費用) | 5,500円/回 |

| アフターケア | 5,500円 |

治療のデメリット・リスク

メタルフリーでの治療は保険外治療なので、全額自己負担となります。

セラミックは天然歯に近い硬さを持つ優れた素材ですが、陶器と同様に、強い衝撃や過度な歯ぎしり・食いしばりによって割れたり欠けたりすることがあります。

(※歯に過度な力が加わった際には、セラミック自体が割れてくれるおかげで歯自体は守られやすいというメリットでもあります。)

なお、ひらかわ歯科医院では、歯ぎしりの癖がある方にはマウスピースの併用を提案するなど、噛み合わせ(咬み合わせ)の状態を考慮しながら、治療した歯が長く快適に使えるようサポートしています。

まとめ

噛み合わせ(咬み合わせ)の乱れは、口の中だけの問題ではなく、頭痛や肩こり、不眠、姿勢の歪みなど、全身の不調につながることがあります。初期の段階では自覚症状が少なく、違和感を感じにくいことも多いため、気づかないうちに悪化してしまうケースも少なくありません。

また、詰め物や被せ物のわずかなズレが原因で噛み合わせ(咬み合わせ)が乱れることもあり、放置すると歯の寿命を縮めたり、再治療を繰り返す要因になることがあります。こうしたトラブルを防ぐには、定期的な噛み合わせ(咬み合わせ)チェックや、必要に応じたメタルフリー素材への置き換えなど、専門的な治療が大切です。

今回当記事の監修・取材にご協力をいただいた「ひらかわ歯科医院」では、お口全体のバランスを見ながら、見た目の自然さ、噛む機能、清掃性、そして体へのやさしさを総合的に考えた治療を行っています。

「最近、不調が続いている」「再治療が多い」「詰め物や被せ物が合っていない気がする」。

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。噛み合わせ(咬み合わせ)を整えることで、口元だけでなく体全体の健康を取り戻すきっかけになるかもしれません。

ひらかわ歯科医院へのアクセス

今回は、噛み合わせ治療を専門とする歯科医師・平河貴大先生に「抜歯しない小児矯正・子供の床矯正」の記事を監修していただきました。

福岡市・ひらかわ歯科医院へのアクセス情報は下記をご覧ください。

〒815-0082 福岡県福岡市南区大楠2丁目12−24 Tグランド平尾1F

福岡市南区・西鉄平尾駅より徒歩6分

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |

| 訪問診療 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |

【休診日】日曜、祝日

△ 9:30~17:00

※訪問診療についてはホームページをご覧ください。