健康診断で緑内障の疑いを指摘されたり、目が見えにくくなったりと目のことで不安を感じていませんか。緑内障は、日本では成人の失明原因の第1位です。また、40歳以上の約20人に1人が罹患(りかん)する病気です。(※1)

緑内障の怖いところは、初期症状がほぼないところです。気づかぬうちにゆっくり進行して一度失われた視野は元には戻りません。

この記事では、緑内障の初期症状から原因、治療法、日常生活でできる予防法まで解説します。大切な視力を守り自分の目で景色を見続けられるように、正しい知識を身につけ、目を守るための第一歩を踏み出しましょう。

緑内障とは

緑内障の定義と発症メカニズムについて以下に説明します。

定義

緑内障とは、眼圧などにより視神経が傷つく病気です。緑内障の大きな特徴は、進行がゆっくりであり、一度傷つき失われた視野は元に戻すことができない点です。

多くの場合、視野は気づきにくい周辺部から中心に向かい、ゆっくり欠けていきます。私たちは普段、両目で生活しているため、片目の視野が欠けても、もう片方の目が補います。そのため、異常に気づくことが難しいのです。

発症の仕組み

目の中は、房水(ぼうすい)という透明な液体で満たされています。房水は、目の中に栄養を届けたり、老廃物を洗い流したり、眼球の形を丸く保ったりする役割を担っています。

房水は常に作られ、古いものは隅角(ぐうかく)と呼ばれるフィルターのような部分から目の外へ排出されるサイクルを繰り返します。このバランスによって眼圧(眼球内部の圧力)は一定に保たれています。

しかし、隅角が詰まったり、房水の流れが悪くなったりすると、目の中に房水が溜まりすぎて眼圧が上昇し、眼球が内側から張った状態になります。この高い眼圧の状態が、視神経を圧迫し、傷つけてしまうのが緑内障発症の基本的な仕組みです。

緑内障の種類

緑内障は、原因や目の状態によりいくつかの種類にわけられます。緑内障は大きく以下の3つに分類されます。それぞれの特徴を説明します。

- 原発緑内障

- 続発緑内障

- 小児緑内障

①原発緑内障

明確な原因がないのに発症する、一般的な緑内障です。ゆっくりと進行するため、初期は自覚症状がほぼありません。原発緑内障は、房水の出口である隅角の状態によって、いくつかの種類にわけられます。

| 種類 | 隅角の状態 | 眼圧 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 開放隅角緑内障 | 開いている | 高い | 隅角で房水の目詰まりが起きている |

| 正常眼圧緑内障 | 開いている | 正常 | 日本人に多い |

| 閉塞隅角緑内障 | 閉じている・狭い | 急上昇する場合あり | 目の痛みや頭痛などの急性発作を起こす場合がある |

日本人に多いのが正常眼圧緑内障で、緑内障患者全体の約7割を占めるとされています。(※1)眼圧が正常範囲内であっても、視神経が傷ついていくのが特徴です。視神経自体が圧力に弱かったり、視神経への血流が悪かったりすることなどが関係しているとされています。

②続発緑内障

他の病気や薬の副作用、目のけがなどが原因で眼圧が上がり、視神経が障害されるタイプの緑内障です。原因がはっきりしているため、原因を取り除く治療や、原因となる病気の治療を並行して行うことが重要になります。

続発緑内障の主な原因は以下のとおりです。

- 目の病気:ぶどう膜炎、糖尿病網膜症など

- 目のケガ:ボールが当たるなどの眼球打撲

- 薬の副作用:ステロイド薬が代表的

原発緑内障はゆっくり進行することが多いですが、続発緑内障は進行が早いことも少なくありません。

③小児緑内障

生まれつき隅角に異常があったり、発達段階で発症するまれなタイプの緑内障です。子どもの視力に大きな影響を与えるケースがあるため、早期に発見し治療を始めることが大切です。

保護者の方が気づきやすい主なサインを以下に示します。

- 黒目が異常に大きく見える(牛眼と呼ばれる)

- 光をとてもまぶしがる

- 理由なく涙の量が多い、目が潤んでいる

- 黒目が白くにごる

これらの症状は、緑内障が原因とは限りませんが、お子さんに上記の様子が見られたら早めに眼科を受診しましょう。

緑内障の原因

緑内障の原因は1つではなく、複数の要因が絡み合って発症すると考えられています。緑内障を引き起こす主な3つの原因を解説します。

- 眼圧の上昇

- 視神経の弱さや血流の低下

- 遺伝や生活習慣、加齢などの要因

眼圧の上昇

緑内障の代表的な原因は、眼圧が高くなることです。房水は目の毛様体(もうようたい)で作られ、古い房水は目の外へ排出されるサイクルを繰り返します。生成と排出のバランスが保たれていることで、眼圧は一定に維持されています。

しかし、房水の排出が滞ると行き場のない房水が目の中に溜まり、眼球が内側から張った状態になります。これが眼圧の上昇です。

高くなった眼圧は、視神経の付け根を徐々に圧迫し傷つけていきます。視神経のダメージが積み重なることで、視野が少しずつ欠けていくと考えられています。

視神経の弱さや血流の低下

視神経が生まれつき圧力に対して弱いタイプは、眼圧が正常範囲であっても緑内障を発症する場合があります。また、視神経への血流が悪く栄養不足になって傷つきやすい状態になることも、緑内障の原因となる場合があります。

低血圧、手足の冷えを感じやすい、偏頭痛持ちを指摘されている方は、視神経への血流が低下しやすい傾向があるかもしれません。

遺伝や生活習慣、加齢などの要因

眼圧や視神経の状態以外に緑内障の発症リスクを高めるさまざまな要因が存在します。自身の生活を振り返り、以下の表に当てはまる要因がないか確認してみましょう。

| カテゴリ | リスク要因 |

|---|---|

| 身体的特徴 |

・40歳以上 ・強い近視 |

| 遺伝的要因 | 緑内障の家族歴 |

| 生活習慣 |

・バランスの悪い食事(ビタミンA不足) ・喫煙 |

| その他 | 生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症) |

これらの要因が重なることで、緑内障を発症する可能性が高まります。

緑内障の症状

これから紹介する4つの症状は、緑内障の症状かもしれません。自身の症状と比較しながら確認してみてください。

- 視野障害

- 視界のかすみ

- 見落としが増える

- 光が見えにくくなる

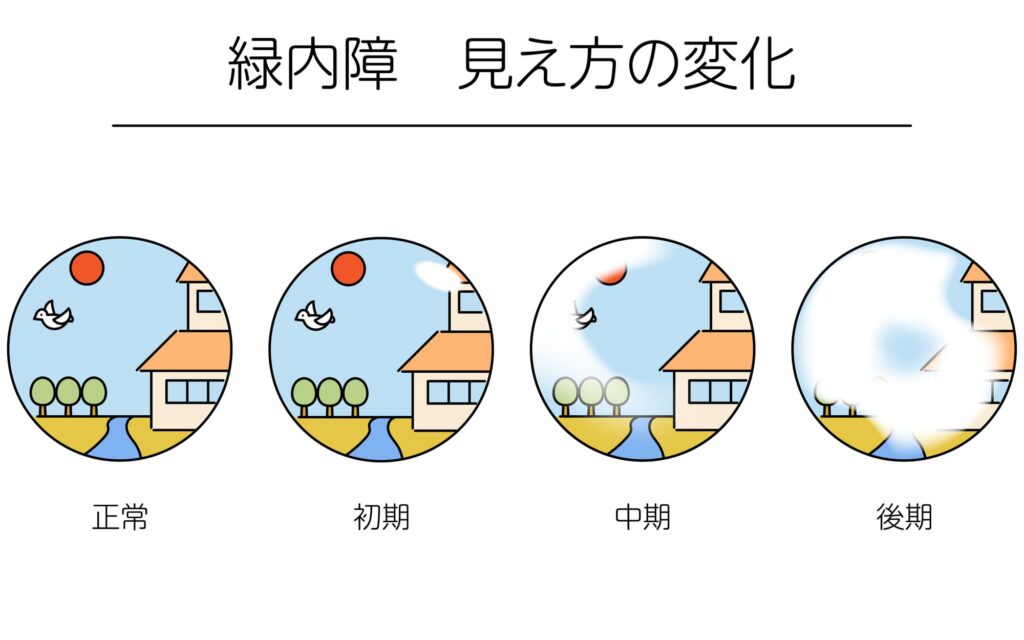

①視野障害

緑内障で中心となる症状が視野障害であり、見える範囲が狭くなることを表します。しかし、視野の一部が真っ黒になるようなはっきりとしたものではありません。緑内障が原因の視野障害は、以下に示す特徴があります。

- 見える部分と見えない部分の境界があいまい

- 視野の中心からではなく周辺部から始まる

- 何年もかけてゆっくりと進行する

ただし進行すると、見える範囲が中心部だけに限られ、筒の中から覗いた時のようなトンネル視野と呼ばれる状態になることもあります。

②視界のかすみ

視界の全体的なかすみは、白内障で知られていますが緑内障でも起こることがあります。緑内障のかすみは、視野が欠けて感度が鈍くなった部分を、かすみとして自覚するケースです。

景色の一部がぼやけたり、すりガラスを通して見ているように感じられたりします。文字を読む際に特定の単語が読みにくい、といった形で現れることもあります。

例外として、急激に眼圧が上昇する緑内障(急性緑内障発作)では、目の強い痛みや頭痛、吐き気といった激しい症状とともに、強いかすみを感じることがあります。すぐに治療が必要な緊急事態です。

かすみの原因はさまざまですが、緑内障の可能性も考えておきましょう。

③見落としが増える

視野が少しずつ欠けていくことで、自分では気づかないうちに日常生活で見落としが増えることがあります。注意が必要ないくつかのケースを表にまとめています。

| ケース | 具体例 |

|---|---|

| 歩行中 |

・人や物にぶつかることが増えた ・段差につまずきやすくなった |

| 読書・PC作業 |

・文章を飛ばして読んでしまう ・探しているファイルやアイコンが見つけにくい |

| 食事中 |

・端に置いたコップを倒してしまう ・皿に乗った食べ物を少し残してしまうことがある |

| 運転中 | 横から出てきた人や自転車に気づくのが遅れる |

上記の変化は、視野の一部が欠けているためそこに存在する人や物を認識できず起こります。

④光が見えにくくなる

視神経がダメージを受けると、光の感じ方に変化があり、以下のような症状が現れることがあります。

- 夜間や暗い場所での見えにくい

- 光をまぶしく感じる

- 色の濃淡やコントラストがわかりにくくなる

これらの症状は、加齢や白内障など、他の目の病気でも起こりうるものです。しかし、視野の異常も自覚している場合は、緑内障が進行しているサインかもしれません。

初期には自覚症状がない

さまざまな症状をあげてきましたが、緑内障の重要な注意点は初期には自覚できる症状がほとんどありません。進行がゆっくりであったり、片方の目の視野欠損をもう片方の目が補ったりすることが原因です。

眼科の受診頻度が低い方々を対象とした米国の調査では、検査で緑内障と診断された方の約2割が、自身の病気に気づいていなかったと報告されています。(※2)自覚症状が出たときにはすでに病気が進行していることも多く、早期発見のためには、定期的な検診が欠かせません。

緑内障の検査方法

緑内障の診断には眼科での専門的な検査が大切です。診断に有用な3つの検査を以下に紹介します。

- 眼圧測定

- 視野検査

- 眼底検査

①眼圧測定

眼圧測定は、目の硬さ(眼球内部の圧力)を調べる基本的な検査です。

検査には主に、非接触式眼圧計や接触式眼圧計(ゴールドマン眼圧計)などの機器を使用します。

非接触式眼圧計は、機械から弱い空気を目にプシュッと吹き付けて測定します。健康診断などでスクリーニング検査として広く用いられます。

接触式眼圧計(ゴールドマン眼圧計)は、麻酔の目薬をした後、測定器具の先端を直接黒目に接触させて測定します。正確な数値を測ることができるため、緑内障の診断や治療効果の判定に不可欠な検査です。

眼圧の正常値は一般的に10〜21mmHgとされています。(※3)

これ以上高い場合は緑内障のリスクがあるため、定期検診を受けることが重要です。

②視野検査

視野検査は、視野に欠けている部分や感度が鈍っている部分がないかを調べる検査です。視神経がどの程度ダメージを受けているかを評価するための検査です。

ドーム状の機械の内側をのぞき、中央にあるオレンジなどの色の印を見つめたまま、周辺に現れる小さな光が見えたらボタンを押して知らせます。

検査中は、視線が動くと正確な結果が得られにくいため、中央の印をしっかり見つめ続けることが大切です。疲れや緊張が結果に影響するため、リラックスして受けましょう。

視野検査により、自身では気づくことのできない視野の異常を発見できます。病気の進行度を客観的に把握し、治療方針を決めるうえで重要な検査です。

③眼底検査

眼底検査は、目の奥にある眼底を直接観察し、視神経の状態を調べるための検査です。視神経が、圧力などにより傷ついていないかを評価します。無散瞳検査と散瞳検査の2種類があります。

無散瞳検査は、瞳孔を開く目薬を使わず眼底カメラなどで視神経の状態を撮影します。健康診断などで利用されることが多い簡易的な方法です。

散瞳検査は、瞳孔を広げる目薬(散瞳薬)を点眼してから、レンズを通して眼底を観察します。広範囲を細かく調べることができ、緑内障の確定診断に必須です。

緑内障が進行すると、視神経の出口部分(視神経乳頭)にあるへこみが大きくなる視神経乳頭陥凹拡大(ししんけいにゅうとうかんおうかくだい)という特徴的な変化が現れます。この変化を直接観察して、緑内障の有無や進行度合いを判断します。

最近ではOCT(光干渉断層計)という機械を用いることで、視神経の厚みをミクロン単位で解析できるようになりました。OCTにより視野検査では異常が出ない初期の変化も捉えることが可能になっています。

散瞳検査を受けた後は数時間ほど光がまぶしく感じ視界がぼやけるため、車やバイクの運転は控えてください。

緑内障の治療法

緑内障治療の基本は、眼圧をコントロールすることです。以下に主な治療法を3つ紹介していきます。

- 点眼薬による治療

- レーザー治療

- 手術による治療

①点眼薬による治療

点眼薬の治療は、緑内障治療の基本であり、第一選択となる治療法です。日本人に多い開放隅角緑内障では、多くの場合、点眼薬から治療を開始します。

点眼薬の目的は、眼圧を視神経にとって安全な範囲まで下げることです。以下の表のように、薬の種類によって眼圧を下げるメカニズムが異なります。

| 点眼薬の種類 | 作用 | 副作用例 |

|---|---|---|

| プロスタグランジン関連薬 | 房水排出促進 | 充血、まつ毛異常(長くなる・濃くなる) |

| β遮断薬 | 房水産生抑制 | 喘息悪化、心拍数低下、めまい |

| 炭酸脱水酵素阻害薬 | 房水産生抑制 | 目の刺激感、かすみ |

| α2作動薬 | 房水産生抑制と排出促進 | アレルギー性結膜炎、眠気 |

これらの作用を持つ薬を単独で使ったり、複数組み合わせたりします。副作用が気になる場合は、自己判断で中断せずに主治医に相談してください。喘息や心臓の病気をお持ちの方は、使用できない薬があるため、事前に医師に伝えておきましょう。

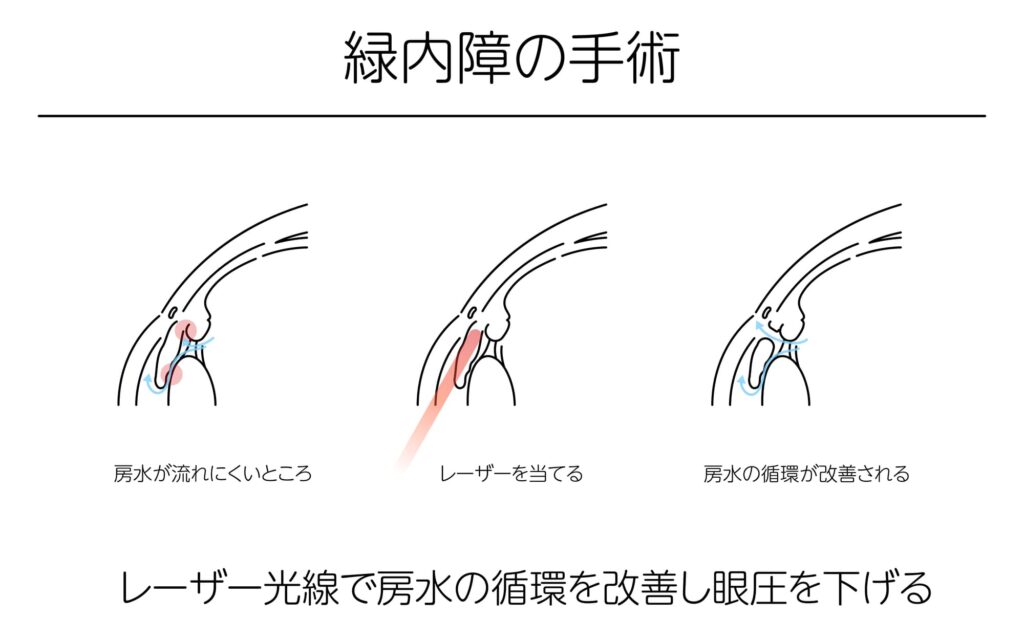

②レーザー治療

点眼薬だけで眼圧が十分に下がらなかったり、副作用で点眼が続けられなかったりする場合や特定のタイプの緑内障にはレーザー治療が選択されます。レーザー治療は、日帰りで比較的短時間で済み、体への負担が少ない点が特徴です。

レーザー治療の種類と特徴を以下の表にまとめました。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| レーザー線維柱帯形成術(SLT) |

・房水の出口となる線維柱帯(せんいちゅうたい)に弱いレーザーを照射する方法 ・線維柱帯の細胞が活性化し房水の流れが改善 ・主に開放隅角緑内障の治療に有効 |

| レーザー虹彩切開術(LI) |

・虹彩(茶目)にレーザーで小さい穴を開け房水の通り道を新たに作る方法 ・閉塞隅角緑内障の治療や急性緑内障発作の予防に有効 |

| 内視鏡的毛様体光凝固術(ECP) | 房水を作る毛様体にレーザーを照射し房水の産生量そのものを減らす方法 |

③手術による治療

点眼薬やレーザー治療をしても症状が進行する場合、手術が検討されます。目的は、房水が目の外へ排出されるためのバイパス(新しい通り道)を作ることで、眼圧を下げて長期間にわたり安定させることです。

手術と聞くと不安に思われるかもしれませんが、ほとんどは局所麻酔で行われ、術中の痛みはほとんどありません。

緑内障の代表的な手術には、以下があげられます。

- 線維柱帯切除術(トラベクレクトミー)

- 線維柱帯切開術(トラベクロトミー)

- 低侵襲緑内障手術(MIGS)

線維柱帯切除術(トラベクレクトミー)は白目の部分(結膜)の下に房水を排出させるためのバイパスを作る、緑内障手術です。高い眼圧下降効果が期待できます。

線維柱帯切開術(トラベクロトミー)は房水の出口である線維柱帯を切り開いて、房水本来の通り道の流れを改善する手術です。

MIGS(低侵襲緑内障手術)は体への負担を従来より抑えることを目指した新しい手術です。小さな器具を使い、目へのダメージを少なくしつつ房水の流れを改善します。白内障手術と同時に行われることもあります。

緑内障の予防と日常生活の注意点

緑内障は、予防策や注意点を知ることが大切です。これからポイントを説明していきます。

定期的な眼科検診の重要性

ここまでに述べたように、緑内障は、自覚症状が出るころには進行していることが多い病気です。そのため視力を失わないためには、定期的な検診で早期に異常を見つけることが何より大切です。

以下に当てはまる方は、定期的に検診を受けましょう。

- 40歳以上の方

- 緑内障の家族歴がある方

- 強い近視がある方

- 健康診断で異常を指摘された方

- 糖尿病や高血圧など特定の疾病がある方

生活習慣で気をつけたいこと

緑内障は日常生活とも深く関係しています。病気そのものは加齢や体質などの要因が大きいですが、生活習慣や環境によって進行のスピードが変わることがあります。

以下の表にまとめた内容の中から、無理なく続けられるものを見つけてみましょう。

| カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| 食事 | ・バランスの良い食事をとる |

| 運動 |

・ウォーキングなどの有酸素運動で全身の血行を良くする ・力む運動や頭を下げるヨガのポーズは一時的に眼圧をあげる可能性がある |

| 姿勢 |

・こまめに軽い体操をする ・スマートフォンや読書などでうつむく姿勢が長いほど眼圧が上昇しやすくなる |

| 服装 |

・リラックスできる服装が望ましい ・きつく締めたネクタイなど首周りを締め付ける服装は血流を妨げてしまう |

| 嗜好品 |

・禁煙が大切(喫煙は血管を収縮させて血流を悪化させる) ・カフェイン(コーヒー、緑茶など)の過剰摂取は眼圧を上げる可能性がある |

| ストレス |

・リラックスできる時間を作る ・過度なストレスは自律神経のバランスを乱す |

緑内障に関するよくある質問

ここでは患者さんなどからよくいただく質問にお答えします。ピックアップした質問は以下の3つです。

- 緑内障は完治する?

- 若い人でも発症する?

- 片目だけ発症することはある?

①緑内障は完治する?

結論から述べると現在の医療では、一度失われてしまった視野は完治できません。ダメージを受けた視神経は、再生しないためです。

ただし、緑内障治療の目的は、病気の進行を遅らせ、現在見えている視野を生涯にわたり維持することにあります。

適切な治療を継続すれば、多くの場合で失明を防ぎ、生活の質を保つことが可能となります。

②若い人でも発症する?

緑内障は高齢者が発症する病気のイメージが強いかもしれませんが、実際は若い世代でも発症する可能性があります。20代や30代で診断されるケースは「若年性緑内障」として知られています。

若い方に緑内障が起こる主な原因としては、遺伝的要因、強い近視、他の病気や薬の影響があげられます。目の不調を疲れ目などと自己判断しがちですが、見え方に少しでも違和感があれば、年齢に関わらず一度眼科を受診することが大切です。

③片目だけ発症することはある?

片方の目だけに緑内障が発症するケースはありますが、基本的には緑内障は両目に発症することも少なくありません。そのため、最初は片目だけでも時間差でもう片方の目に発症する可能性があります。

片目だけに発症しやすいケースは、以下のような状況があげられます。

- 過去に片目だけを強くぶつけた経験がある

- 片目だけにぶどう膜炎など目の炎症を起こしたことがある

- 近視の度数の左右差が大きい

眼科では、両方の目の状態を検査します。片目だけと診断された場合でも、もう片方の目も発症するリスクを想定しておくと良いでしょう。

まとめ

緑内障の注意すべき点は、自覚症状がほぼないまま進行し、気づいたときには視野が大きく損なわれている状態になってしまうことです。一度失われた視野は、現在の医療では元に戻すことはできません。

しかし早期に発見し、点眼薬などの治療を続けることで病気の進行を穏やかにし、生涯にわたり視力を守ることができる可能性が高まります。

40歳を過ぎた方や緑内障の家族歴がある方は、症状がなくても定期的に眼科検診を受けましょう。気になる点があれば、お近くの眼科に相談してみてください。

参考文献

- 日本緑内障学会「多治見スタディ」

- Eric Sherman, Leslie M Niziol, Patrice M Hicks, Mikaelah Johnson-Griggs, Angela R Elam, Maria A Woodward, Amanda K Bicket, Sarah Dougherty Wood, Denise John, Leroy Johnson, Martha Kershaw, Jason Zhang, Amy Zhang, David C Musch, Paula Anne Newman-Casey.A Screening Strategy to Mitigate Vision Impairment by Engaging Adults Who Underuse Eye Care Services.JAMA Ophthalmol,2024,142,10,909-916.

- 日本眼科医会「緑内障といわれた方へ」