「最近、視界がかすむ」「対向車のライトがまぶしい」など、そんな目の症状はありませんか?その症状は目のレンズが濁る白内障のサインかもしれません。

白内障は加齢に伴い誰にでも起こりうる身近な病気です。80代になるとほとんどの方に発症するとされています。見えづらさは生活に支障をきたして、認知症につながりやすいとされています。

この記事では、白内障の初期症状から原因、治療法まで解説します。自身の目の状態を理解し、目の健康を保ちながら、クリアに見ることができる生活を守っていきましょう。

白内障とは

白内障への理解を深めるために、まずは定義と発症の仕組みを見ていきましょう。

定義

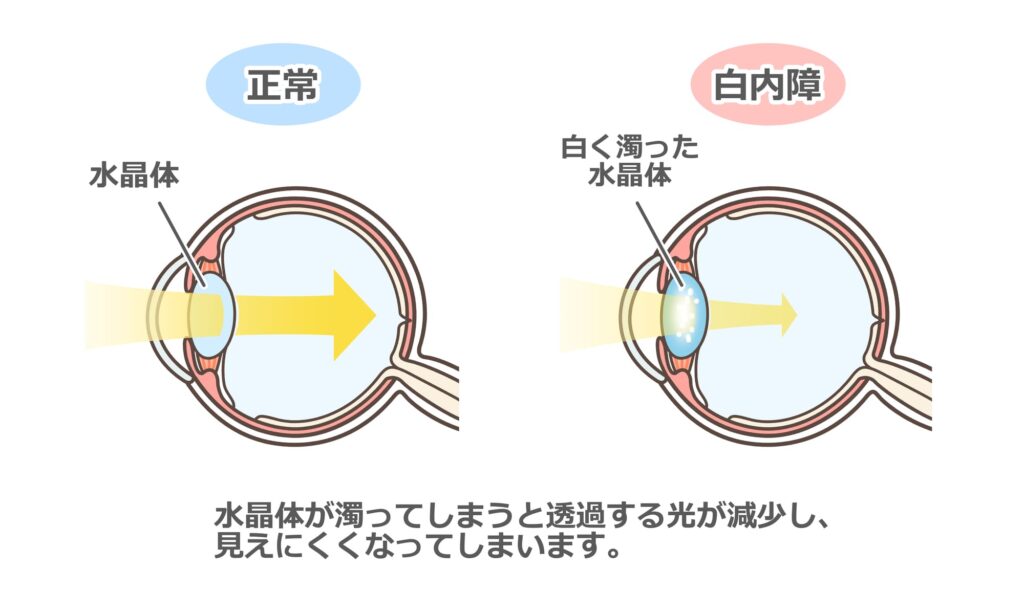

白内障とは、目の中でレンズの役割を担う水晶体が白く濁る病気です。目は、水晶体を通して光を集め、目の奥にある網膜(カメラのフィルムに相当)に像を結ぶことで物を見ています。

健康な水晶体は透明で、光を網膜まで届けますが、白内障になると水晶体が濁るため、目の中に入った光が正常に網膜まで届かなくなります。以下にどのように届かなくなるかを示します。

| 仕組み | 内容 |

|---|---|

| 光が通りにくくなる |

・すりガラス越しにものを見るような状態になる ・視界がぼやけ、かすんだりする |

| 光が乱反射する |

・光が散乱する状態になる ・太陽光や照明などをまぶしく感じる羞明(しゅうめい)が起こる |

白内障は痛みや充血を伴うことはほぼありませんが、放置すると徐々に進行し生活に影響を及ぼす可能性があります。

発症の仕組み

水晶体が濁る主な原因は、水晶体を構成するクリスタリンというタンパク質の変化です。水晶体は、大部分が水分とクリスタリンで構成されています。

健康な水晶体では、クリスタリンが規則正しく配列して高い透明性を保っています。しかし、加齢や紫外線曝露、糖尿病などの影響を受けると、クリスタリンが徐々に変性し、固まっていきます。

変性したクリスタリンが蓄積すると、水晶体は徐々に透明性を失い濁っていきます。

一度濁った水晶体は、点眼薬などで元の状態に戻すことはできません。治療は進行を遅らせるか、手術で濁った水晶体を人工のレンズに入れ替える方法に限られます。

白内障の種類と原因

白内障の種類には以下の7つがあげられます。

- 先天性白内障

- 加齢性白内障

- 外傷性白内障

- アトピー性白内障

- 糖尿病性白内障

- 併発白内障

- ステロイド白内障

①先天性白内障

先天性白内障は、生まれつきか生後まもない時期に水晶体が濁る病態です。赤ちゃんの視力は、物を見ることで徐々に発達していきます。

視力が発達する時期に水晶体が濁っていると、光が網膜にきちんと届かないため脳への視覚的な刺激がなく、視力の発達が妨げられる可能性があります。これを形態覚遮断弱視(けいたいかくしゃだんじゃくし)と呼びます。

②加齢性白内障

加齢性白内障は、年齢を重ねることが原因で起こる白内障です。白内障と診断される方の大多数がこのタイプとなり老化現象とも考えられます。

目の中の水晶体も年齢とともに徐々に変化していきます。クリスタリンが、紫外線の影響や活性酸素により性質を変えてしまうためです。変性したクリスタリンが蓄積して、水晶体は徐々に透明性を失い白く濁っていきます。

早い方では40代から始まり、50代で症状を自覚する方が増え始めます。80代にもなると、ほとんどの方に程度の差はあっても白内障が見られます。

進行は比較的ゆっくりで、初期段階では自覚症状がほぼないです。

③外傷性白内障

外傷性白内障は、目に強い衝撃が加わり水晶体が直接傷ついて濁ってしまう状態です。事故やボールが目に当たる、転倒による打撲、鋭利なものが目に刺さるなどの穿孔性眼外傷(せんこうせいがんがいしょう)が主な原因です。

外傷性白内障は、目を怪我した方は誰にでも起こりえます。怪我の直後に発症することもあれば、長い時間を経てから、徐々に水晶体が濁ってくるケースもあります。

過去に目を強くぶつけた経験がある方は、後々見え方に変化を感じた際に、医師に伝えることが大切です。網膜剥離など他の目の病気の手術や、放射線治療などが原因で発症することもあります。④アトピー性白内障

アトピー性白内障は、アトピー性皮膚炎に合併して起こる白内障です。10代〜30代と若い世代でも見られるのが特徴で、顔面のアトピー性皮膚炎がひどい方に発症しやすい傾向があります。

アトピー性皮膚炎による顔面のかゆみから、目を強くこするなどの物理的な刺激が、水晶体にダメージを与える可能性が考えられています。アトピー性皮膚炎による慢性的な炎症が、水晶体のタンパク質にも何らかの影響を及ぼしているのではないかともいわれています。

⑤糖尿病性白内障

糖尿病性白内障は、糖尿病の合併症として発症する白内障です。若い世代の糖尿病患者さんにも見られ、進行が速いケースが多いのが特徴です。

高血糖状態が続くと、過剰な糖分(ブドウ糖)が水晶体の中に入ります。水晶体内では、ある酵素の働きによりブドウ糖がソルビトールという物質に変換されます。

ソルビトールは水晶体の外に出にくく、内側に蓄積されていきます。結果的に、水晶体内の浸透圧が高まり水分が引き込まれて線維が膨張し濁りが生じます。

糖尿病の方は白内障手術後の経過にも注意が必要です。複数の研究を分析した報告によれば、糖尿病患者さんはそうでない方と比べて、術後の合併症を起こすリスクが高いことが示されています。手術後の視力の回復も、非糖尿病患者さんの方が良好である傾向が示されています。(※1)

このため、糖尿病をお持ちの方では、術後の合併症予防や視力の安定のために、血糖管理と継続的なフォローアップが重要です。

⑥併発白内障

併発白内障は、目の中の他の病気が原因となり発症する白内障です。原因となる病気はさまざまですが、代表的な病気を以下の表にまとめました。

| 病名 | 内容 |

|---|---|

| ぶどう膜炎 |

・目の中に強い炎症が起こる ・炎症によって産生された物質が濁りを引き起こす |

| 網膜色素変性症 | 遺伝性の病気で網膜の機能が徐々に失われる |

| 強度近視 | 近視が強いと目の構造が変化し白内障を発症しやすくなる |

⑦ステロイド白内障

ステロイド白内障は、さまざまな病気の治療に使われるステロイド薬の副作用により起こる白内障です。ステロイド薬を長期間、または大量に使用するケースで発症のリスクが高まります。リスクは、内服薬、吸入薬、点眼薬、塗り薬、注射剤などさまざまな剤形で生じる可能性があります。

ステロイド白内障は、水晶体の後ろの部分の後嚢が濁る後嚢下白内障(こうのうかはくないしょう)という特徴的な濁り方をするため、早い段階から症状を自覚しやすい傾向があります。

ステロイド治療は、元々の病気を治療するために中止できないこともあります。ステロイド治療中の方は、自覚症状がなくても定期的な眼科受診をして目の状態を確認することが大切です。

白内障の症状

白内障でみられる代表的な症状を、これから5つ紹介します。自身の見え方と照らし合わせて目の健康状態を確認してみましょう。

- 視界のかすみ

- 光がまぶしく感じる

- 視力の低下

- 色の見え方が変わる

- 片目だけ見え方が違う

①視界のかすみ

白内障で多くの方が自覚する症状が、視界全体がかすんで見えることです。水晶体が濁ることで起こります。霧がかかったようにぼんやりしたり、すりガラス越しにものを見たりするような感覚です。かすみの感じ方は、水晶体が濁る場所によっても異なります。

水晶体の中心部から濁る場合は、光の通り道の真ん中が濁るため早い段階から見えづらさなどの異常を感じやすいです。

水晶体の周辺部から濁る場合は、初期では中心部が透明なため自覚症状がほぼなく、症状が進行して中心部にまで及んでから見えづらさなどを感じやすくなります。

かすみが進行すると、新聞などの小さな文字が読みにくくなります。人の顔の表情が判別しにくくなるなど、日常生活にも影響が出始めます。

目の疲れや老眼だと思っていても、白内障が原因かもしれません。

②光がまぶしく感じる

日中の太陽光や、夜間の対向車のヘッドライトなどを以前よりまぶしく感じることは白内障の重要なサインで羞明(しゅうめい)と呼びます。

透明な水晶体は、目に入った光をきれいに通過させ網膜に焦点を結びますが、白内障によって水晶体が濁ると、濁った部分で光が乱反射します。この光の散乱が、まぶしさを感じる原因です。

特に、以下のような場面でまぶしさを感じやすいとされています。

- 晴れた日の屋外活動

- 夜間の運転中(対向車のライトや該当が原因)

- 明るい場所から暗い場所へ移動したとき

- パソコンやスマートフォンの画面を見たとき

水晶体の濁りが強い部分に光が当たると、よりまぶしさを感じやすくなります。そのため、車の運転に危険を及ぼしたり、屋外での活動をためらわせたりする原因にもなります。

③視力の低下

白内障が進行すると水晶体の濁りが強くなり、目の中に入る光の量が減っていきます。結果、網膜に鮮明な像を結べなくなり、視力が低下していきます。

白内障によって視力が低下すると、眼鏡やコンタクトレンズを調整してもはっきり見えなくなったり、一時的に近くが見やすくなったりすることがあるのが特徴です。

④色の見え方が変わる

白内障は、水晶体が白く濁るだけでなく徐々に黄色みを帯びてきます。そのため、目に入る光が黄色いフィルターを通したような状態になります。結果的に、色の見え方が少しずつ変化していくことになります。

色の見え方の変化は、ゆっくりと進むため自身では気づきにくい点が特徴です。例えば、全体的にセピア調に見えたり、紺と黒など特定の色の判別がつきにくくなったりします。色の認識の変化は、絵画や手芸などの趣味や、料理時の食材の色の判断などにも影響します。

⑤片目だけ見え方が違う

白内障は、両目が同じスピードで進行するとは限りません。左右の目で進行度に差がある場合、片目だけ症状が出ることがあります。片目だけ症状が出ている場合、左右の見え方に違いが生じ、以下の表のようなさまざまな症状をきたします。

| 症状 | 原因 |

|---|---|

| ものが二重・三重に見える | 水晶体の濁った部分と透明な部分で光の屈折がずれるため |

| 遠近感がつかみにくくなる | 距離を正確に測るためには両目を使う必要があるため |

| 疲れ目や頭痛の原因になる | 左右で違う見え方の情報を脳が無理にまとめようとするため |

片目だけで左右交互に景色を見て、見え方に違いを感じる場合は、白内障が片側で進行している可能性があります。

白内障の検査方法

代表的な検査は以下の4つです。

- 視力検査

- 屈折検査

- 眼底検査

- 細隙灯顕微鏡検査

①視力検査

視力検査は、現在の状態を客観的な数値で評価する検査です。健康診断などでよく利用される輪の切れ目(ランドルト環)の方向を答える方法で測定します。

視力検査では、裸眼と矯正している場合の視力を測定していきます。新しく眼鏡を作ってもすっきり見えない場合は、度数の問題ではなく、水晶体の濁りが原因のことがあります。

こうした変化を早期に見つけるためにも、定期的な視力検査を受けることが大切です。

②屈折検査

屈折検査は、近視、遠視、乱視など屈折異常の度数を精密に測定する検査で、オートレフラクトメーターという機械を使用します。機械の中に見える気球の絵などを数秒間見ている間に、測定が完了します。

屈折検査は、白内障による屈折の変化を確認し、手術で使用する眼内レンズの度数を決めるために欠かせない検査です。

白内障の中でも、水晶体の中心が硬くなる核白内障では、屈折力が強まって一時的に近視が進むことがあります。その結果、手元が見やすくなったと感じる場合がありますが、これは視力が回復したわけではなく、白内障の進行による変化です。

また、手術では濁った水晶体の代わりに人工の眼内レンズを挿入するため、この検査で得たデータがレンズの度数選定に直結します。

正確な屈折検査が、術後の見え方を左右する重要なステップになります。

③眼底検査

眼底検査は、瞳孔の奥にある眼底の状態を観察する検査です。眼底には、光を感じ取るスクリーンである網膜や、脳へ映像信号を送る視神経など、目の機能の中心になる組織が集合しています。眼底検査の目的は、白内障以外に視力低下の原因となる病気がないかを調べることです。

眼底検査で確認する主な病気は以下のとおりです。

- 糖尿病性網膜症

- 加齢黄斑変性

- 緑内障による視神経の変化

- 網膜剥離

仮に白内障手術で水晶体をきれいにしても、網膜や視神経に問題があれば、治療効果が十分に期待できません。手術後の見え方を予測するためにも、術前の眼底検査は大切です。

検査の際は、瞳孔を広げる目薬(散瞳薬)を使用することがあります。点眼後、5〜6時間は視界がぼやけて光をまぶしく感じるため、検査当日は自身での車やバイクの運転は避けてください。

④細隙灯顕微鏡検査

細隙灯顕微鏡検査(さいげきとうけんびきょうけんさ)は、白内障の診断を確定するための検査です。スリットランプとも呼ばれる顕微鏡を使い、細い光のビームを目に当てて、角膜や水晶体、硝子体など目の組織を立体的かつ拡大して観察します。

患者さんは、あごを台に乗せて正面を見ていただくだけです。少しまぶしさを感じますが、痛みはありません。

細隙灯顕微鏡検査により水晶体の濁りの位置や程度、白内障の種類を把握します。進行の速さや濁り方は人によって異なるため、正確な診断に欠かせない大切な検査です。

白内障の治療法

白内障の治療は、症状の進み具合や日常生活への支障の程度により方針が異なります。

初期で症状が軽い段階では経過観察や点眼治療、進行すると症状を根本的に改善するために手術が検討されます。

それぞれの方針について説明していきます。

眼鏡や点眼による治療

白内障の初期段階で、日常生活に不便を感じていない場合は、手術を急ぐ必要はありません。眼鏡やコンタクトレンズ、点眼薬を使いつつ定期的に検査を受け、慎重に経過を見ていくのが一般的です。

眼鏡やコンタクトレンズによる視力矯正では、視力の変化に応じて度数を調整して一時的に見え方を改善させて経過を観察します。

点眼薬では、白内障の進行を遅らせるためにピレノキシンやグルタチオンと呼ばれる製剤を使用します。この点眼薬はクリスタリンが変性し濁っていく過程を抑える働きがあります。

ただし、あくまでも白内障の進行を緩やかにするためのもので、一度濁ってしまった水晶体を透明に戻す効果はありません。

上記の方法は、進行を抑えつつ症状と付き合っていくための対症療法です。

手術

点眼治療や眼鏡の調整では視力が改善せず、日常生活に支障が出てきた場合に検討されるのが手術です。白内障の手術は、視力を回復させるための根本的な治療法です。

以下のようなケースでは、手術が検討されます。

- 車の運転に際して標識や信号が見えにくい

- 裁縫の際に針に糸が通しづらい

- 人の顔がぼんやりして表情がわかりにくい

手術では、濁った水晶体を超音波で砕いて取り除き、代わりに眼内レンズと呼ぶ人工の透明なレンズを挿入します。その結果、光が再びスムーズに網膜まで届くようになり、クリアな視界を取り戻すことができます。

現在では日帰り手術が可能な医療機関も増えてきています。

白内障の予防と日常生活の注意点

ここでは、白内障の予防法と注意点を以下に3つ紹介します。

- 紫外線対策を心がける

- バランスの取れた食生活

- 定期的な眼科検診の受診

①紫外線対策を心がける

白内障の進行を遅らせるための、手軽な対策が紫外線対策です。長年、無防備な状態で紫外線を浴び続けると、目の中で酸化ストレスが蓄積します。

酸化ストレスが、水晶体のクリスタリンを傷つけ、変性させることで濁りを生じさせるため、以下のように日常生活において意識的に目を守ることが大切です。

- サングラスやUVカット付きの眼鏡を使用する

- 帽子をかぶる

- 日傘を使う

紫外線は晴れの日だけでなく、曇りの日や冬でも地上に届いています。散歩や買い物など、少しでも屋外に出る際は、紫外線対策を習慣にするとよいでしょう。

②バランスの取れた食生活

目の健康のためには、バランスの取れた食生活が大切です。酸化ストレスから体を守る抗酸化作用を持つ栄養素を積極的に摂ることが、白内障の進行予防に役立つと考えられています。

特定の食品だけを食べるのではなく、さまざまな食材を組み合わせて、目を守る力を高めましょう。

日頃の食事で意識したい栄養素と、それを多く含む食品は以下の表を参考にしてみてください。

| 栄養素 | 働き | 食品例 |

|---|---|---|

| ルテイン・ゼアキサンチン |

・水晶体や網膜に存在する天然色素 ・紫外線など有害な光から目を守る働きがあるとされる |

ほうれん草、ケール、ブロッコリー、パプリカ、卵黄など |

| ビタミンC |

・水晶体にもとから多く含まれる抗酸化物質 ・酸化ダメージを防ぐ |

赤ピーマン、ブロッコリー、キウイ、柑橘類など |

| ビタミンE |

・抗酸化作用で細胞の酸化を防ぐ ・目の健康維持をサポートする |

ナッツ類、かぼちゃ、アボカド、植物油など |

③定期的な眼科検診の受診

自覚症状がなくても、目の状態を正しく把握するために、定期的な眼科検診が大切です。以下に当てはまる方は、定期検診を受けましょう。

- 40歳以上の方

- 糖尿病やアトピー性皮膚炎など持病がある方

- 持病の治療でステロイド薬を使用している方

検診では視力検査などで水晶体の濁りの程度を評価します。同時に、緑内障など他の病気がないかも確認します。

白内障に関するよくある質問

ここでは、患者さんからよく寄せられる質問に対して、お答えしていきます。今回取り上げる質問は以下の4つです。

- 白内障は自然に治る?

- 緑内障と合併することはある?

- 手術のタイミングはいつ?

- 再発することはある?

①白内障は自然に治る?

一度白内障と診断された場合、自然に治ることはありません。白内障で起こる水晶体のクリスタリンの変化は、一度起こると元に戻すことができないためです。

現在使用されている白内障点眼薬(ピレノキシン、グルタチオンなど)は、水晶体の濁りを取り除く作用はありません。あくまで進行を抑える補助的な治療であり、見え方を根本的に改善するためには手術が必要です。

②緑内障と合併することはある?

白内障と緑内障は、どちらも加齢とともに発症しやすい病気であり、同時に起こることも珍しくありません。

白内障が進むと、水晶体は徐々に厚みを増して硬くなります。

その結果、目の中で水の通り道となる隅角が狭くなり、房水(ぼうすい)の流れが滞ることで眼圧が上昇し、緑内障を引き起こすことがあります。

このように、白内障の進行が緑内障の発症や悪化に影響する場合があるため、両方の病気を合わせて管理していくことが大切です。

③手術のタイミングはいつ?

白内障の手術を考慮するタイミングは、自身の日常生活に不便を感じ始めたときです。視力の数値だけでなく、自身の生活の質(QOL)がどの程度低下しているかが、大切な判断基準となります。

矯正視力が1.0と良好でも、かすみやまぶしさが強いことで日常生活に不便があれば、手術を検討する理由になります。自分の考えと医師の診断をもとに、最適なタイミングを決めていきましょう。

④再発することはある?

手術で目の中に入れた人工の眼内レンズが、再び濁り白内障が再発することはありません。眼内レンズは、特殊な素材でできており、生涯にわたって透明な状態を保ちます。

ただし、手術後の数か月〜数年経過後に、再び目の症状が再発したと感じる場合があります。これは後発白内障(こうはつはくないしょう)と呼ばれ、白内障の再発とは異なる状態です。

白内障と後発白内障の違いを以下の表にまとめています。

| 項目 | 白内障 | 後発白内障 |

|---|---|---|

| 濁る場所 | 水晶体そのもの | 眼内レンズを包む袋(水晶体後嚢) |

| 原因 | 加齢などによる水晶体タンパク質変性 | 手術時に残った水晶体の細胞増殖 |

| 治療法 | 手術(水晶体再建術) | YAGレーザー治療 |

後発白内障は、手術時に眼内レンズを固定するために残した、水晶体が入っていた透明な袋(水晶体後嚢)が、時間とともに濁ることで起こります。一定の割合で起こりうる症状であり、手術が失敗したわけではありません。

治療は外来で、痛みもなく5分程度で終わります。YAGレーザーという機械を使い、濁った袋の中心に小さな穴を開けて、光の通り道を再び作るだけです。YAGレーザーにより、すぐにクリアな視界を取り戻すことができます。

⑤手術はどのくらいの費用がかかる?

白内障手術の費用は、使用するレンズの種類や保険の適用範囲によって大きく変わります。

健康保険が適用される単焦点レンズを用いた手術の場合、自己負担は3割負担で片目あたり約5万円前後が目安です。1割負担の方なら2万円弱ほどになります。

一方で、遠くと近くの両方にピントを合わせられる多焦点眼内レンズを希望する場合は、

自由診療(保険適用外)となるため、片目で30〜70万円程度かかります。

費用はクリニックや使用レンズによって異なるため、事前に見積もりを確認し、保険の適用範囲や支払い方法(医療費控除の対象など)についても相談しておくと安心です。

まとめ

白内障は加齢に伴い誰にでも起こりうる、身近な目の病気です。「視界がかすむ」「光がまぶしい」などの症状は、生活の質(QOL)を下げる原因になります。

大切なのは、見え方の異変に気づいた段階で、自己判断せずに医療機関へ相談することです。気になる症状があれば、不安を抱え込まずに早めにかかりつけの眼科に相談してみましょう。

参考文献

Chen K-Y, Chan H-C, Chan C-M.How does diabetes shape the landscape of cataract development and surgical success? a systematic review and meta-analysis.Endocrine,2025.