「子どもを授かりたい」と願う一方で、不妊治療の高額な費用が大きな壁となり、一歩を踏み出せずにいた方も多いのではないでしょうか?かつては1回数十万円かかることも珍しくなかった不妊治療。経済的な負担から、治療をためらったり、途中で諦めたりした方も少なくないでしょう。

しかし、その常識は2022年4月から大きく変わりました。国の方針により、体外受精や顕微授精などの高度な治療を含め、多くの不妊治療で公的医療保険が使えるようになったのです。これにより治療費の自己負担は原則3割となりました。

しかし、年齢や回数に関する条件や、注意点も存在します。

この記事では、保険適用の詳しい内容から費用、自由診療との違いまでを分かりやすく解説します。

目次

不妊治療は2022年より保険適用に

不妊治療は、2022年4月から公的医療保険が適用されました。これは、子どもを望む方々の経済的な負担を大きく軽減するための制度です。治療費が理由で一歩を踏み出せなかった方々も、治療を検討しやすくなりました。

この制度変更により、基本的な不妊治療は原則3割の自己負担で受けられます。保険が使えるようになった治療は、原因を探る検査から高度な治療まで広範囲に渡ります。

具体的には、以下のような治療が対象に含まれます。

- 一般不妊治療:タイミング法や人工授精など、比較的身体への負担が少ない治療法

- 生殖補助医療(ART):体外受精や顕微授精など、より高度な技術を用いる治療法

ただし、保険を使って治療を受けるには年齢や回数などの条件が定められています。次の項目で、ご自身が対象となるか、具体的な条件を確認していきましょう。

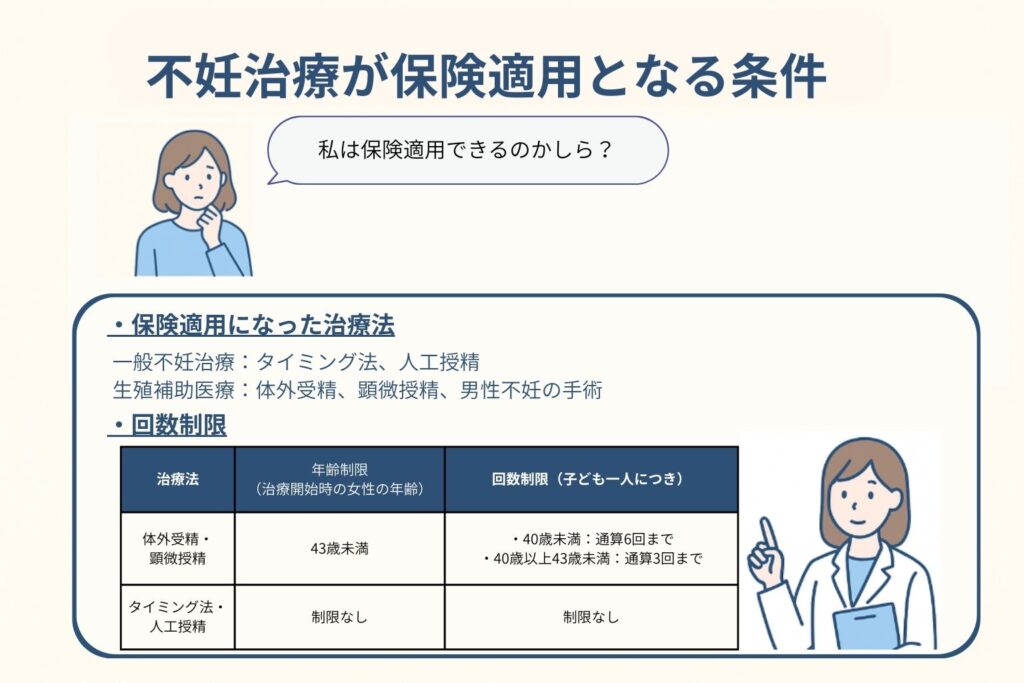

不妊治療が保険適用となる条件

保険を使って治療を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。(※1)

- 年齢

- 回数制限

- 治療

年齢

不妊治療の保険適用における年齢条件は、女性の年齢を基準にしています。治療を開始する時点で女性が43歳未満であることが必要です。

43歳の誕生日以降に始めた治療は保険適用の対象外となります。この「治療開始時点」とは、体外受精や顕微授精など、採卵を伴う治療を始める時を指します。

回数制限

体外受精や顕微授精など一部の治療法には、年齢に応じた回数制限があります。特に高度な生殖補助医療では、治療開始時の女性の年齢に応じて、保険を使える回数が決まっています。

これは、年齢によって妊娠率や出産率が変化することをふまえた条件です。

| 治療法 | 年齢制限(治療開始時の女性の年齢) | 回数制限(子ども1人につき) |

|---|---|---|

| 体外受精・顕微授精 | 43歳未満 |

・40歳未満:通算6回まで ・40歳以上43歳未満:通算3回まで |

| タイミング法・人工授精 | 制限なし | 制限なし |

※横にスクロールしてご確認いただけます

出産すれば回数はリセットされます。この制度で1人目のお子さんを授かった場合2人目の治療では再び上限回数まで保険適用で治療を受けられます。

なお、タイミング法や人工授精などの一般不妊治療には、年齢や回数の制限はありません。また、男性側の年齢制限もありません。

治療

基本的な不妊治療が保険の対象です。

【保険適用となる不妊治療】

- タイミング法

- 人工授精(AIH)

- 体外受精(IVF)

- 顕微授精(ICSI)

- 新鮮胚移植

- 凍結胚移植

また、治療に付随して必要になる検査や採卵、精子回収なども保険適用となります。

不妊治療が保険適用に拡大されるメリット

ここでは、不妊治療が保険適用になったことによる3つの大きなメリットについて、具体的に解説します。

- 経済的負担が軽減される

- 治療水準が均一化する

- 治療を始めやすい・継続しやすい

経済的負担が軽減される

最大のメリットは、やはり経済的な負担が大幅に軽くなったことです。これまで不妊治療の多くは自由診療で、治療費は全額自己負担でした。特に体外受精や顕微授精などの高度な生殖補助医療では、1回の治療周期で30万円〜70万円以上の費用がかかることも珍しくありません。

保険適用により、これらの治療費の自己負担が原則3割に軽減されました。例えば、これまで50万円かかっていた治療が、自己負担15万円で受けられるようになった計算です。

これにより、費用が理由で治療に踏み切れなかった方や、治療回数を重ねることが難しかった方も、治療という選択肢を現実的に考えられるようになりました。

さらに、高額療養費制度や医療費控除など、医療費の負担を軽くするための国の制度も活用できます。

治療水準が均一化する

保険適用となる治療は、多くの臨床データに基づき、国がその有効性や安全性を認めた「標準的な治療」です。これにより、日本全国のどの医療機関で治療を受けても、一定の質の高さが保たれた医療を受けられるようになったことは、大きなメリットといえるでしょう。

自由診療が中心だった頃は、クリニックによって治療方針や技術、費用設定が大きく異なりました。そのため、患者さんご自身が多くの情報を集めて比較検討する必要があり、「どのクリニックを選べば良いかわからない」などの声も多く聞かれました。

保険適用となったことを受け、治療内容の透明性が高まり、安心して治療に臨める環境が整っています。

治療を始めやすい・継続しやすい

経済的な負担が軽くなったことは、治療を「始めるきっかけ」や「続ける力」に直結します。これまで「高額だから」と、相談することさえためらっていたカップルも、治療の選択肢を具体的に考えやすくなりました。

また、心理的なハードルが下がった点も重要です。不妊治療が公的な医療保険制度の中に組み込まれたことで、「特別なこと」ではなく、風邪や怪我の治療と同じように「必要な医療」という社会的な認識が広まりつつあります。これにより、ご夫婦間で治療について話し合いやすくなったり、治療を受けることへのうしろめたさが和らいだりする効果も期待できます。

不妊治療が保険適用に拡大したことによる注意点

不妊治療が保険適用され治療しやすくなった一方で、注意すべき点もあります。

まず、保険診療は標準的な治療が対象のため、薬や方法が限られ、最新技術は含まれないことがあります。また、保険と自費治療を同じ周期に行う「混合診療」は原則不可で、行うと全額自己負担になります。さらに、適用範囲を超えると自由診療に切り替わるため、限られた機会をどう使うかが重要です。

これらを踏まえ、医師とよく相談し、納得できる計画を立てましょう。

不妊治療の保険適用の場合の費用

不妊治療が保険適用になり、自己負担は原則3割に軽減されました。しかし「結局、総額でいくらになるの?」という点は最も気になるところでしょう。費用は治療内容で大きく変わります。

ここでは主な治療の自己負担額(3割負担)の目安を解説します。ご自身の状況と照らし合わせ、費用のイメージをつかんでください。

| 治療法 | 自己負担額の目安(3割負担) | 費用のポイント |

|---|---|---|

| タイミング法 | 1周期あたり3,000円〜6,000円程度 | 診察や超音波検査の回数で変動します。 |

| 人工授精 | 1回あたり5,460円 | 処置料のみの金額です。別途、診察料や精液の処理費用などがかかります。 |

| 体外受精・顕微授精 | プロセスごとの合計 | 以下の各段階の費用を合計したものが、1周期あたりの治療費の目安となります。 |

| 採卵 | 9,600円〜32,400円 | 採卵できた卵子の数で決まります。1個、2〜5個、6〜9個、10個以上と段階的に費用が変わります。 |

| 体外受精 | 9,600円 | 受精させる卵子の数にかかわらず一律です。 |

| 顕微授精 | 11,400円〜35,400円 | 受精させる卵子の数で決まります。1個、2〜5個、6〜9個、10個以上と段階的に費用が変わります。 |

| 胚培養 | 13,500円〜31,500円 | 培養する受精卵の数で決まります。1個、2〜5個、6個以上と段階的に費用が変わります。 |

| 胚移植 | 22,500円〜36,000円 | 新鮮な胚を移植するか、一度凍結した胚を融解して移植するかで費用が変わります。 |

| 胚凍結保存 | 15,000円〜39,000円 | 凍結保存する胚の数で決まります。1個、2〜5個、6〜9個、10個以上と段階的に費用が変わります。 |

※横にスクロールしてご確認いただけます

※注意点:この表は、あくまで処置そのものにかかる基本料金の目安です。実際の窓口でのお支払いは、これらに加えて診察料や検査料、薬剤費、各種加算費用などが加算されます。

これらの費用を合計すると、例えば体外受精1周期あたりの自己負担額は10万円〜20万円程度になることが多いですが、治療内容によって個人差が大きく一概に「いくら」と断定はできません。高額な医療費の負担を軽減する高額療養費制度も利用できるので、事前にご自身の加入する健康保険組合などにご確認ください。

大まかな費用は、治療計画を立てる際にクリニックから説明があります。ご不明な点は遠慮なく質問し、納得したうえで治療に進みましょう。

保険診療の不妊治療と自由診療・先進医療との違い

不妊治療を検討する際、「保険診療」「自由診療」「先進医療」という言葉が出てきます。これらは治療の選択肢であり、費用や内容が大きく異なります。基本となるのは、国が定めた標準的な治療を行う「保険診療」です。

これに加えて、より幅広い選択肢を求める場合の自由診療や、新しい技術を組み合わせる先進医療が存在します。ここでは、保険診療の不妊治療と・自由診療・先進医療との違いを分かりやすく解説します。

自由診療との違い

保険診療と自由診療の最も大きな違いは、「費用の仕組み」と「治療の自由度」です。それぞれの特徴をまとめた以下の表で、まずは全体像をご確認ください。

| 項目 | 保険診療 | 自由診療 |

|---|---|---|

| 費用負担 | 原則3割負担 | 全額自己負担 |

| 治療内容 | 国が定めた治療法や検査の範囲内 | 制限なく、さまざまな治療法や検査を選択可能 |

| 使用できる薬剤 | 保険適用として承認された薬剤のみ | 国内で承認されていない薬剤も選択肢に(※ただし、科学的根拠や安全性が確認された薬剤に限定され、医師の説明と同意を前提に使用される。) |

| 年齢・回数制限 | あり(体外受精・顕微授精) | なし |

※横にスクロールしてご確認いただけます

保険診療では、治療方法や使用できる薬剤が国によって定められています。一方で自由診療には、そのようなルールがありません。そのため、保険適用となっていない最新の検査や、特殊な薬剤の使用が可能です。ご年齢や回数の上限を超えて治療を継続する場合も、自由診療となります。

しかし、自由診療の注意点は、治療費が「全額自己負担」になることです。保険診療であれば自己負担15万円で済む治療が、自由診療では50万円かかる、などのケースも起こり得ます。

混合診療は原則として認められない

特に注意が必要なのが混合診療は認められないというルールです。混合診療とは、同じ治療や同じ診療の中で、保険診療と自由診療を組み合わせて行うことを指します。

もし、保険診療で体外受精を行っている周期に、保険適用外のオプション検査を1つでも追加してしまうと、その周期の治療すべてが自由診療扱いとなってしまいます。

つまり、本来は保険が使えたはずの採卵や移植の費用まで、すべて全額自己負担で支払わなければならなくなるのです。治療計画を立てる際は、どの治療が保険適用で、どこからが適用外なのかを確認しておきましょう。

先進医療との違い

先進医療とは、将来的に保険適用を目指している、有効性や安全性を評価中の新しい医療技術です。自由診療とは異なり、保険診療と組み合わせて受けられるのが大きな特徴です。

保険診療の部分は、診察や検査、採卵、胚移植など、不妊治療の基本的な工程にかかる費用で、通常通り3割負担で受けられます。一方、先進医療の部分は、特別な培養法や高度な検査など、厚生労働省が先進医療として認めた技術にかかる費用で、こちらは全額自己負担となります。

つまり、基本治療は保険を使いつつ、追加したい特別な技術料だけを自己負担で上乗せする形です。混合診療のようにすべてが自費になるわけではないため、治療選択の幅が広がります。

不妊治療で用いられる先進医療の例

不妊治療で用いられる先進医療の例をご紹介します。

| 治療法 | 詳細 |

|---|---|

| タイムラプスインキュベーター | 受精卵を培養器(インキュベーター)から出すことなく、カメラで発育の様子を継続的に観察する技術。胚へのストレスを減らし、より良好な胚を選ぶことにつながります。 |

| 子宮内膜受容能検査(ERA) | 子宮内膜の着床可能な時期を遺伝子レベルで解析し、最適な胚移植日を特定する検査 |

| 子宮内フローラ検査 | 子宮内の細菌環境(フローラ)のバランスを調べ、着床に適した状態かを評価する検査 |

| 着床前胚異数性検査(PGT-A) | 胚の染色体の数を調べ、移植に適した胚を選ぶことで、流産のリスク低減などを目指す検査 |

| 子宮内膜スクラッチ(子宮内膜擦過術) | 胚移植する前に、着床しやすいように人工的に子宮内膜を軽く傷つける治療法 |

※横にスクロールしてご確認いただけます

ここで紹介した先進医療は一部です。どのような治療方法があるのか、そしてその効果が気になる場合は産婦人科医に相談してみましょう。

また一部の自治体では、先進医療にかかった費用に関して助成金を出すところもあるので、チェックしてみてください。(※2)

まとめ

2022年4月から不妊治療が保険適用となりました。

従来では高額だった治療の経済的な負担が大きく軽くなり、多くの方が不妊治療を身近に考えやすくなったのは、大きな希望です。

ただし、保険診療には年齢や回数の上限があり、自由診療や先進医療との違いを理解しておくことも大切です。

不妊に悩んでいる場合は、まずは専門のクリニックに相談し、ご自身の希望や体の状態に合った治療計画を医師と一緒に立てていきましょう。

参考文献

- 子ども家庭庁.「不妊治療に関する取組」

- 兵庫県.「不妊治療における先進医療費および通院交通費助成」