- 「自分の年齢で妊娠できるのだろうか」

- 「不妊治療は今からでも間に合うのか」

体外受精や胚移植などの生殖補助医療(ART)治療を考え始めるとき、多くの方が直面するのはこの不安です。年齢は妊娠のしやすさを左右する要素です。日本産科婦人科学会のデータでも、体外受精・胚移植1周期あたりの出産率は40歳で10.6%、45歳では1.7%というように、年齢が上がるにつれて出産率は大きく低下します。(※1)

しかし、妊娠の可能性を決めるのは年齢だけではありません。卵子や精子の質、子宮環境、生活習慣、治療法の選び方など、さまざまな要素が複雑に関係しています。

この記事では、年齢ごとの不妊治療の成功率や治療法別の違い、成功率に影響する要因、妊娠率を高める工夫をわかりやすく紹介します。

「年齢にとらわれず、自分にできることから始めよう」と前向きな気持ちを持てるはずです。妊娠への一歩を踏み出すための参考にしてください。

年齢別の不妊治療の成功率

不妊治療の妊娠・出産率は年齢によって大きく変化します。ここでは、ART治療における年代別の妊娠・出産率の目安をデータとともに以下の内容を解説します。(※1)

- 20代の不妊治療における妊娠・出産率

- 30代の不妊治療における妊娠・出産率

- 40代の不妊治療における妊娠・出産率

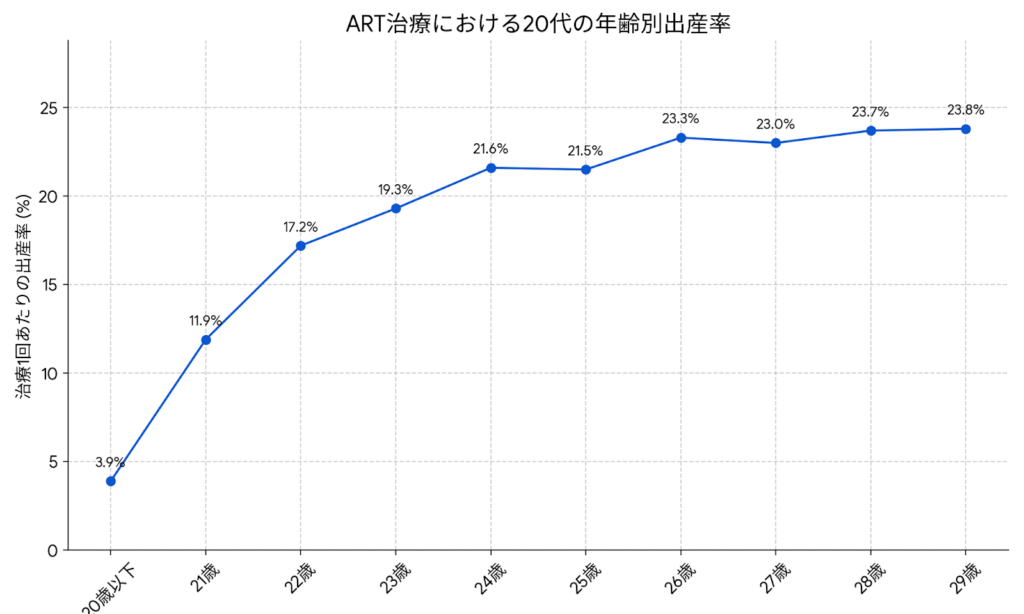

20代のART治療における妊娠・出産率

20代は、妊娠・出産において身体的な条件が整っている時期です。不妊治療を行った場合の成功率も他の年代に比べて高く、治療1回あたりの出産率は20%前後と高い水準で推移しています。(※1)

20代のART治療における妊娠・出産率は以下のように変化します。

高い成功率の背景には、以下のような要因があげられます。

- 20代の妊娠では遺伝情報の集合体である染色体の数の異常が起こる確率が低い

- 20代では十分に卵子の数が残っている

- 流産率が低い20代の卵子から育った受精卵は成長しやすい

20代であっても卵管性不妊や子宮内膜症などの不妊の原因を抱えている場合はART治療が必要です。

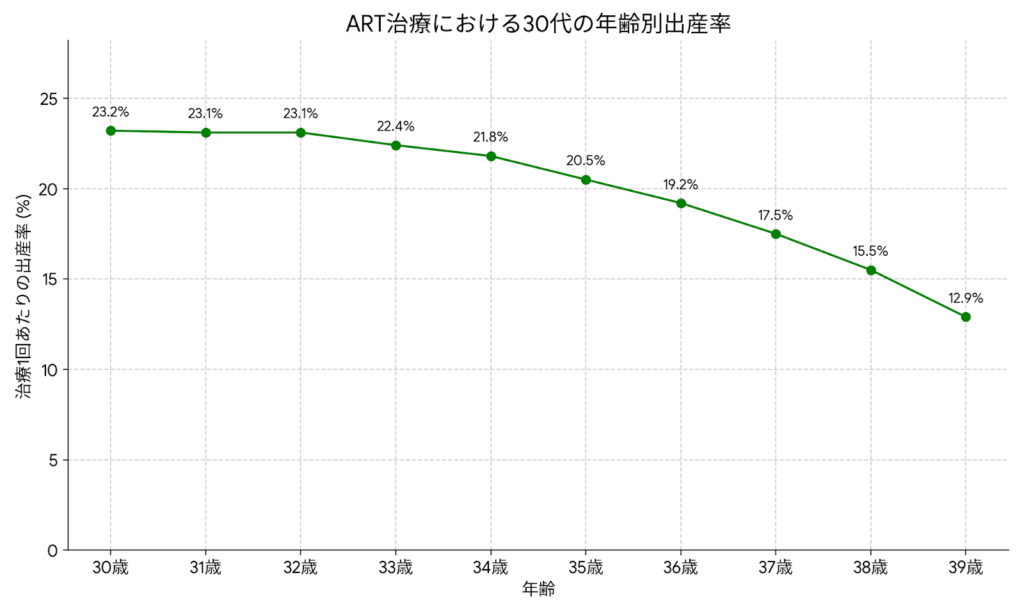

30代のART治療における妊娠・出産率

30代は、前半と後半で妊娠・出産率が大きく変わる転換期です。特に35歳を境に、妊娠する力が緩やかに低下し、流産率が上昇します。

30代のART治療における出産率は以下の表のとおりです。(※1)

30代前半(〜34歳)の女性は、まだ卵子の質が比較的良好な状態にあり、妊娠の可能性は十分に残されています。ただし、20代に比べると出産率は少しずつ下がるため、早めの行動が望ましい時期です。

30代後半(35歳〜)になると、生児獲得率の低下が目立ち始めます。それに伴い、着床がうまくいかず、妊娠しても初期の流産率が上昇するなどのリスクが高まります。

30代後半からは、妊娠の可能性を少しでも高めるために、早期に適切な治療へステップアップしたり、生活習慣を見直したりすることが重要です。

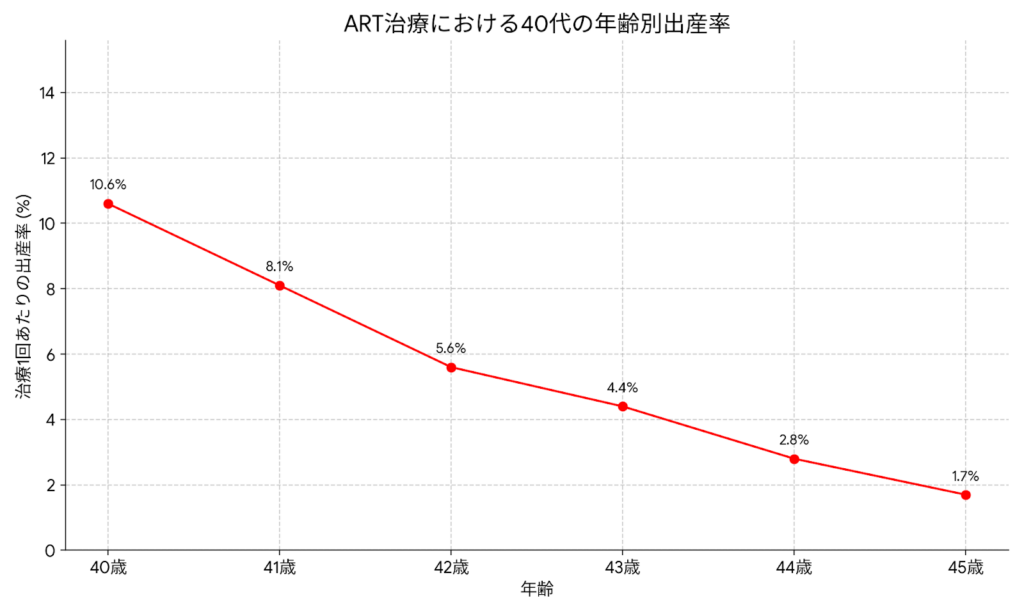

40代のART治療における妊娠・出産率

40代の不妊治療における妊娠・出産率は、下記のように変化します。(※1)

背景の一因にあるのは卵子の量と質の急激な低下です。40代の不妊治療は時間との戦いになるため、主治医と密に連携しながら進めていくことが求められます。

治療法別の妊娠・出産の成功率

不妊治療にはいくつか段階があり、ご夫婦の状態に合わせて治療法を選択します。一般的には体への負担が少ない方法から始め、結果を見ながら高度な治療へ進む「ステップアップ方式」がとられます。

治療法は大きく分けて、一般不妊治療(タイミング法・人工授精)と、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)の2種類です。以下の治療法別に、特徴や妊娠・出産に至る成功率の目安を解説します。

- タイミング法

- 人工授精

- 体外受精

- 顕微授精

タイミング法

タイミング法は、不妊治療の第一歩として行われることが多い治療法です。超音波検査で卵胞の大きさを計測し、ホルモン値を参考に妊娠しやすい排卵の時期を予測します。そして、医師が予測したタイミングで性交渉を行います。

この方法は、自然妊娠に近く、体への負担や費用が少ない点が大きなメリットです。最初の1周期で約5%の妊娠率が期待でき、累積妊娠率は経過観察6ヶ月でおよそ50%となります。(※2)

特に、排卵日が不規則な方や、できるだけ自然な形で妊娠を目指したい方に適します。半年くらい続けても結果が出ない場合は、それ以降の妊娠率は横ばいになる傾向のため、1年を目処に治療のステップアップが検討しましょう。

人工授精

人工授精(AIH)は、タイミング法の次のステップとして選択される治療法です。排卵の時期に合わせて、採取した精液から良質な精子だけを洗浄・濃縮します。その後、精子を細いカテーテルで子宮内に直接注入します。

この方法は、精子が子宮の入り口にある頸管粘液を通過する過程を省略できるため、以下のケースで効果が期待できます。

- 精子の数や運動率がやや低い

- 精子が子宮内にうまく到達できない

- 性交渉が難しい

人工授精1回あたりの妊娠率は、一般的に5〜10%程度です。(※3)年齢によっても異なり、40歳未満の方では4〜6回程度で妊娠に至らない場合、以降の成功率は上がりにくい傾向があります。

関連記事はこちら

体外受精

体外受精(IVF)では、排卵誘発剤を用いて複数の卵子を育て、体外に取り出します。そして、シャーレの上で精子と卵子を受精させた受精卵を数日間培養し、子宮内に戻します。

胚移植1回あたりの妊娠率は、全年齢で平均すると20%程度です。(※1)特に、一度凍結した受精卵を移植する「凍結胚移植」は、子宮の状態が最適な周期を選べるため、新鮮な胚を移植するより成功率が高い傾向があります。

この治療は、卵管が詰まっている方や、重度の男性不妊、一般不妊治療で結果が出なかった方などが対象です。

関連記事はこちら

顕微授精

顕微授精(ICSI)は、体外受精の一つの方法です。顕微鏡で確認しながら、胚培養士が細いガラス針を用いて、精子を直接卵子の中に注入して受精を促します。

体外受精では精子が自らの力で卵子の中に入る必要がありますが、顕微授精ではその過程を直接的に補助します。そのため、以下のようなケースに効果が期待できる治療法です。

- 精子の数が極端に少ない

- 精子の運動率が著しく低い

- 体外受精で受精しなかった

顕微授精は受精を助ける技術であり、その後の妊娠率は受精卵の質や子宮の環境に左右されます。

妊娠成功率に影響する主な要因

妊娠の成功率は年齢以外にも、女性側と男性側の要因、男女共通の要因によって妊娠のしやすさが決まります。妊娠成功率に影響する主な要因は、以下の4つです。

- 排卵障害

- 子宮や卵巣の因子

- 男性因子

- 生活習慣の乱れ

①排卵障害

排卵障害とは、何らかの原因で卵子が育たなかったり、排卵できなかったりする状態を指します。日本産科婦人科学会でも、排卵障害は不妊症につながる原因の一つであると説明しています。

排卵障害の主な原因を、以下の表にまとめました。

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 中枢性排卵障害 | ホルモン分泌を調節する脳の器官(視床下部・下垂体)に異常があり、排卵に必要なホルモン分泌が不十分である |

| 卵巣性排卵障害 | 加齢にともない卵巣機能が低下したり、多嚢胞性卵巣症候群で卵子が成熟しにくかったりしている |

| 高プロラクチン血症 | プロラクチンと呼ばれるホルモンの分泌が多く、月経不順につながりやすい |

| 生活習慣や体質 | 肥満や痩せすぎ、過度なストレス、運動不足などが原因で女性ホルモンの分泌が乱れている |

※横にスクロールしてご確認いただけます

月経不順や無月経、基礎体温の異常が見られる場合は、上記の表の原因で排卵障害を起こしている可能性があります。排卵障害を治療することが妊娠率を高めるためには重要なので、まずは排卵を規則的に起こせる状態を整えることが大切です。

②子宮や卵巣の因子

子宮や卵管に異常があると、受精卵の子宮への着床や精子と卵子の受精ができないため、妊娠成功率を低下させます。子宮・卵管に問題がある主な疾患は、以下のとおりです。

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 卵管不妊 | クラミジア感染による卵管の炎症などで卵管が詰まり、精子と卵子が出会えなくなる |

| 子宮奇形症 | 先天的に子宮の形が通常とは異なり、受精卵が子宮に着床しにくくなる |

| 子宮内膜症 | 子宮の内膜組織が、子宮の内側以外の部分に入り込む病気であり、卵管不妊や卵巣機能低下の原因になる |

※横にスクロールしてご確認いただけます

ART治療を繰り返しても妊娠に至らない場合には、治療の効果を妨げている子宮や卵巣の疾患が隠れていることもあります。そのため、改めて検査を受け、子宮内膜や卵巣の状態を確認することが大切です。

③男性因子

WHOの調査によると、不妊の原因の約半数は男性側にあるとされています。(※4)女性の子宮や卵子が正常であっても、男性側に不妊の原因がある場合は妊娠が成功しません。

男性不妊の主な原因は、以下のとおりです。

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 造精機能障害 | 精子を造る精巣の機能が低下し、精子数の減少や精子の運動性・形態に異常がある状態 |

| 精路通過障害 | 精子の通り道である精路が塞がっており、精子が体外に出られない状態 |

| 性機能障害 | 勃起や射精がうまくできず、性交に支障をきたしている状態 |

※横にスクロールしてご確認いただけます

厚生労働省の調査によると、男性因子で最も多い原因が造精機能障害であり、全体の約80%を占めています。(※5)次いで、性機能障害、精路通過障害の順で多い傾向です。不妊治療を始める際には男性も検査を受けることが欠かせません。。

④生活習慣の乱れ

日々の生活習慣は、ホルモンバランスや卵子・精子の質に直接的な影響を与えます。妊娠しやすい体づくりのためには、生活習慣を見直す意識が大切です。

特に注意したい点は、以下の表にまとめています。

| 注意点 | 理由 |

|---|---|

| 適正体重の維持 |

・肥満や痩せすぎは女性ホルモンのバランスを乱す ・BMIが高いと卵巣予備能が低くなる可能性がある |

| 禁煙 |

・喫煙は卵巣の機能低下と卵子の老化を早める ・精子の数や運動率を悪化させる |

| ストレス |

・過度なストレスはホルモン分泌に関係する視床下部に影響を与える ・月経不順や排卵障害を引き起こすことがある |

※横にスクロールしてご確認いただけます

妊娠の成功率を高めるためにできること

妊娠の成功率を高めるための取り組みは以下の5つです。

- 検査を早めに受ける

- 治療を適切なタイミングでステップアップする

- 信頼できる医療機関を選ぶ

- 生活習慣を整える

無理のない範囲でできることから始めましょう。

検査を早めに受ける

ご夫婦そろって早めに検査を受けることが、妊娠への第一歩です。原因を正確に特定できれば、自分たちに合った治療法を選びやすくなります。

不妊の原因は1つとは限らず、複数の要因が重なっていることもあります。まずは専門の医療機関に相談し、どのような検査が必要か確認することから始めましょう。

治療を適切なタイミングでステップアップする

不妊治療は「タイミング法」から始め、結果を見ながら「人工授精」、「体外受精」へと進むのが一般的です。同じ治療法を漫然と続けることが、良い結果につながるとは限りません。ステップアップを検討しても良いタイミングは以下のとおりです。

- タイミング法を半年〜1年続けても妊娠しない場合

- 35歳以上で、より早期の妊娠を希望している場合

- 検査によって、ステップアップが必要な原因が見つかった場合

医師とよく相談し、ご自身にとって最善の治療スケジュールを立てていきましょう。

信頼できる医療機関を選ぶ

不妊治療は、心身ともにデリケートな治療だからこそ、安心して何でも相談でき、納得して治療を続けられる医療機関を選ぶことが大切です。医療機関によって治療方針や実績、導入している設備はさまざまです。医療機関を選ぶ際は、以下を確認するといいでしょう。

- 治療実績:ホームページなどで体外受精などの治療実績を公開しているか

- 説明の納得感:治療のメリット・デメリットを分かりやすく説明しているか

- 相談のしやすさ:医師や看護師などに相談しやすい雰囲気か

- 費用の透明性:治療費について事前に明確な説明があるか

- 通院のしやすさ:場所や診療時間が自身の生活に合っているか

生活習慣を整える

妊娠率を高めるためには、生活習慣の改善が欠かせません。質の良い卵子や精子が育つまでには約3か月かかるとされており、日々の積み重ねが数か月後の結果に直結します。

そのためには、栄養バランスの良い食事や適度な運動、体の冷えの予防、そして過度なストレスを避けることが大切です。小さな工夫を積み重ねて、妊娠に適した体づくりにつなげましょう。

まとめ

不妊治療の成功率は治療方法や年齢によって異なる他、個人差もあるため大きな幅があります。大切なのは、1回ごとの結果ではなく、治療を続けて取り組めるかどうかです。

ご自身の体の状態を正しく知り、生活習慣を整え、信頼できる専門家と一緒に最適な治療計画を立てていきましょう。

不安や疑問を一人で抱え込まず、まずはパートナーと、そして専門の医療機関への相談から始めてみてください。

参考文献

- 公益社団法人 日本産科婦人科学会:「2023年体外受精・胚移植等の臨床実施成績」

- 日本産婦人科医会「タイミング法」

- 日本産婦人科医会「人工授精」

- こども家庭庁:「妊娠・不妊の基礎知識」

- 厚生労働省子ども・子育て支援推進調査研究事業「我が国における男性不妊に対する検査・治療に関する調査研究」P37